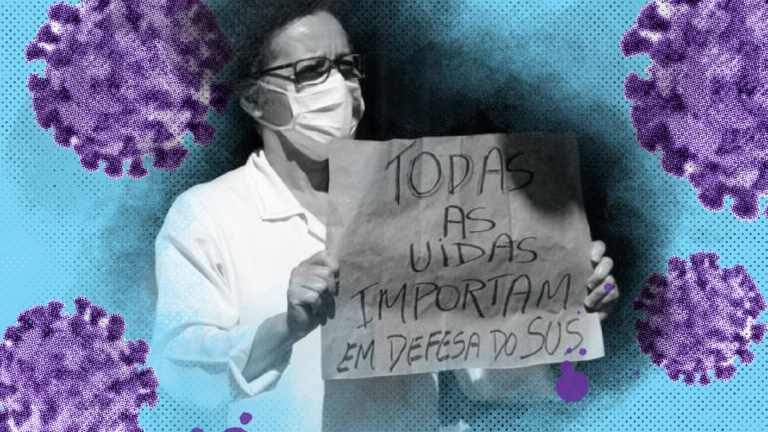

Durante a pandemia, os conselheiros de saúde fiscalizam os serviços públicos em diversos bairros da região para assegurar acesso a direitos sociais básicos para a população local.

Durante a pandemia de coronavírus, os moradores do Fundão da M´Boi Mirim, região do distrito do Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, que abriga os bairros de Jardim Capela, Vera Cruz, Horizonte Azul, Vila Calu, Parque Cerejeira e Vila do Sol, presenciaram mais uma vez a triste realidade das periferias e favelas que é o descaso do poder público para fornecer serviços públicos de qualidade.

Em época de eleição municipal, candidatos a ocupar os cargos de prefeito e vereador aparecem em massa nas periferias e favelas para realizar campanha eleitoral e dialogar sobre as demandas da população local. Mas passado esse período, os moradores relatam com indignação que esses representantes do poder público somem dos territórios.

Foi a partir desta consciência política que o articulador comunitário Genésio da Silva, 51, se tornou conselheiro de saúde para fiscalizar equipamento públicos localizados no Fundão da M´Boi Mirim, ele afirma que precisa fazer esse trabalho, porque os moradores não conhecem seus direitos e deveres.

“Eu entrei no conselho participativo da saúde porque eu via uma necessidade da população. As pessoas não têm conhecimento sobre quais são seus direitos, a gente tá tentando sensibilizar as pessoas para mostrar os direitos que temos, e também reconhecer nossos deveres como comunidade, a gente conversa muito com as pessoas que o governo não dá nada de graça para ninguém. Ele apenas retorna com os impostos que pagamos”, afirma.

O conselheiro de saúde atua como articulador comunitário no Jardim Capela, um dos bairros que compõem a região do Fundão da M´Boi Mirim. Ele comenta que o conselho participativo é um dos resultados das lutas por direitos que existem no território há quase duas décadas.

“O conselho participativo nasceu ali por 2002, por lutas nossas, onde entendemos a necessidade de existir um conselho gestor participativo da saúde e nos mobilizamos para enviar a documentação pra secretaria de saúde para poder ser aprovado, e foi”, relembra Silva.

Ela explica que para ser conselheiro é necessário ser eleito pela sociedade civil organizada, a fim de coletar as demandas dos moradores do territórios e tentar resolver junto ao poder público. “A participação do conselho gestor é de extrema importância, porque até então é a pessoa que fica sabendo tudo que acontece, temos a autonomia de fiscalizar os equipamentos, de chegar a um hospital e fiscalizar, de ver o que está acontecendo. É como um fiscalizador da saúde representando o seu território”.

O conselheiro complementa afirmando que a fiscalização foca principalmente na qualidade do atendimento médico oferecido pelas unidades de saúde localizadas nas periferias. “Nós fiscalizamos as unidades de saúde. Nossa discussão é principalmente relacionada às unidades de saúde se tá faltando médico, se está acontecendo a limpeza direito, se está tendo atendimento correto, nós levamos as demandas e tentamos juntos melhorar os equipamentos dos nossos bairros”.

Como funciona o conselho gestor de saúde no território

Sob administração da Subprefeitura do M’Boi Mirim há cerca de 31 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 9 postos de Assistência Médica Ambulatorial (AMA), 3 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e 2 Prontos Socorros, para atender uma população superior a 560 mil habitantes, formada por moradores dos distritos do Jardim Ângela e Jardim São Luís.

Em meio à pandemia de coronavírus, como ficou a fiscalização do funcionamento e atendimento dos moradores nesses equipamentos públicos? Os conselhos gestores de saúde existem para fazer essa fiscalização e a mediação do atendimento, a partir das demandas de cada território.

O conselho gestor funciona no formato tripartite, ou seja, é dividido em três partes, sendo composto por 50% de representantes da sociedade civil, os usuários, 25% de funcionários públicos dos equipamentos e 25% da administração pública.

A cidade de São Paulo possui uma estrutura forte quando o assunto é conselho de saúde. O município conta com o Conselho Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, a Conferência de Saúde Municipal, as Audiências Públicas de Saúde e os Conselhos Gestores das Unidades de Saúde, que foi promulgado em 1999 e é a instância máxima de política pública dentro dos territórios periféricos.

Outro conselheiro de saúde do Fundão da M’Boi Mirim é o Gilberto Pereira Da Silva, 56, com um histórico de 18 anos atuando pela garantia de direitos sociais para a população local, ele detalha o passo a passo sobre a fiscalização de problemas nos serviços dos equipamentos de saúde. “Essa fiscalização se torna documentos que a gente leva para supervisão técnica de saúde que é nossa supervisão M’Boi Mirim e isso é encaminhado para coordenadoria e chega até Secretaria de Saúde. Nós pedimos as respostas no máximo entre 5 e 10 dias para devolver ao conselho, se não chegar, nos organizamos para ir em grupo na Secretaria da Saúde discutir essa demanda diretamente lá com o secretário do município”.

Ele também explica que devido à pandemia, em alguns casos a fiscalização dos serviços públicos de saúde está acontecendo à distância, mas que isso não impede o diálogo com as unidades de saúde. “Com a pandemia a gente vem fiscalizando à distância. Uma vez ou outra a gente vai na unidade, aqueles conselheiros que podem vão com mais freqüência, mas mesmo assim eu vou sempre que posso e o nosso diálogo é com o responsável pelo equipamento de saúde, ou seja, cada equipamento é composto de um gerente que é responsável por todo aquele equipamento e esse gerente é o presidente do conselho”.

“O poder público não é atuante na região, normalmente quando aparece é em momento de eleição”

O conselheiro Genésio da Silva comenta sobre as dificuldades que ainda enfrenta dentro do bairro e como isso permanece invisível para o poder público. “O bairro onde eu moro ainda faltam muitas coisas para nossos jovens, nossas crianças, nossos idosos, nós temos poucos acesso à cultura, lazer e esporte, o poder público olha pouco para nós”.

Ela ressalta que os bairros do Jardim Capela, Vila Calu, Vera Cruz, Horizonte Azul, Parque Cerejeira e Vila do Sol são os territórios onde ele atua e que por sinal, representam áreas onde o poder público está mais presente na questão de saúde.

“A gente está em cima, mas falta muito na questão da educação, transporte e principalmente no meio ambiente, nossas áreas verdes estão abandonadas aqui, eu também faço parte do conselho gestor de meio ambiente da subprefeitura M’Boi Mirim, onde a gente tem muita dificuldade para cuidar das nossas praças que já são poucas, mas que temos, não temos zeladoria adequada, limpeza de córrego não temos, temos bastante dificuldade mesmo aqui na região e tudo isso é saúde também, o poder público não é atuante na região, normalmente quando aparece é em momento de eleição”.

Ela enfatiza que quando os conselheiros se unem para fazer reivindicações o poder público se torna omisso. “Quando estamos reivindicando nossas demandas dificilmente somos atendidos pelo poder público aqui na nossa região”.

“Perdemos entes queridos por causa da falta de equipamentos de saúde pública aqui na região”

O conselheiro Genésio comenta sobre o impacto que pandemia trouxe para o território e dentro das unidades de saúde. “Perdemos vários entes queridos por causa da falta de equipamentos de saúde pública aqui na região e em muitos outros territórios de periferia. Estava falando com a gerente da UBS e eu soube que tivemos 1007 infectados somente na área de abrangência de uma unidade com 207 óbitos e com 300 em tratamento, isto é, estamos falando de pessoas cadastradas na unidade que a gente tem acesso e as pessoas que a gente não tem acesso, a ‘população invisível’ que são as pessoas das ocupações desordenadas que temos aqui na região, então esse número hoje é muito maior, e isso é muito preocupante. Temos que nos sensibilizar, fazemos ações para melhorar isso”.

Embora as ações de fiscalização dos serviços de saúde sejam essenciais, o conselheiro conta que o período da pandemia de coronavírus e o estado de abandono dos serviços públicos na região do Fundão da M´Boi Mirim exigiu dele e de outros conselheiros que atuam no bairro uma organização coletiva para realizar uma série de ações de conscientização da população local.

“A gente faz ações de conscientização, estamos nos reunindo entre três e quatro conselheiros para se organizar e preparar nossas ações, a gente está fiscalizando os atendimentos, tanto os voltados para covid-19 quanto os outros. Chegou um ponto que não tinha atendimento nenhum que não fosse para covid, que fechou os equipamentos e não é assim, daí fizemos uma reunião e fomos para cima deles”, relata Silva.

Ele faz questão de ressaltar que a pandemia existe, mas que a população local ainda sofre com doenças crônicas que também levam ao óbito. ” Se não tiver tratamento como por exemplo do câncer, diabetes, depressão, precisa de um acompanhamento, ultimamente estamos discutindo também sobre outras demandas que ainda tem no território e não pode deixar de ter atendimento como dengue e DST´s”.

“Aqueles trabalhadores que utilizam o serviço de saúde local conseguem ir à UBS na quinta-feira às 10h ou às 14h?”

Com um cotidiano devastado por uma série de desigualdades sociais, como falta de direito à cidade, trabalho e renda, saúde, segurança pública, cultura e educação, os moradores das periferias enfrentam outra dificuldade que é ter tempo para participar desses espaços que ajudam a construir melhores rumos para os serviços públicos no território.

“Aqueles trabalhadores que utilizam o serviço de saúde local conseguem ir à UBS na quinta – feira às 10h ou às 14h? A definição da agenda de atividades não é um importante instrumento de viabilização dessas reuniões? A juventude se interessa pelo formato de reunião de 2h sem muitas vezes ter pauta definida de maneira coletiva?”, questiona a pesquisadora Tatiana Montório, 36, moradora de Veleiros, bairro da zona sul de São Paulo, que integra o grupo de pesquisa 3PAC (Política, Políticas Públicas e Ação Coletiva) da Universidade Federal do ABC (UFABC).

Segundo a pesquisadora, os conselhos precisam repensar o modelo de participação popular e acolhimento de novos atores. “Obviamente que contar com esses espaços de participação são ganhos na história da participação do Brasil e da cidade de São Paulo, mas há de se repensar um modelo que de fato promova a participação e incentivam o surgimento de novos atores”.

Mesmo com uma visão crítica em relação ao modelo de participação popular dos moradores das periferias nos conselhos participativos, Montório reafirma a importância dos conselhos de saúde para a cidade, enfatizando como os movimentos sociais de saúde foram precursores na luta pelo SUS e participação política.

“Na história dos conselhos do município de São Paulo, o movimento popular de saúde foi precursor dos debates sobre participação e um importante input na luta pela seguridade básica de saúde, na luta pelo SUS”, afirma a pesquisadora, explicando como isso impactou a Constituição Federal de 1988. “A promulgação da Constituição deixa claro que se o município quer receber recursos financeiros do Ministério Da Saúde é obrigado a ter seu conselho municipal, ou seja, caso o município não tenha esse espaço e todo o regramento exigido como composição, atas, balanços, etc, ele não receberá recursos financeiros para atuar”.

Ela ressalta que há municípios que não valorizam como deveria a participação dos conselhos para decidir o rumo dos serviços e políticas públicas. “Não estamos aqui falando de uma variável apenas, participação social nas políticas de saúde, estamos deixando claro que mesmo aquela municipalidade que não ‘gosta de conselheiros’, porque já ouvi isso, não tem opção de se desfazer do espaço. As arenas, as disputas e o jogo político se fazem muito presentes aqui”.

A pesquisadora afirma que o funcionamento do conselho pode mudar, a depender da cultura de participação popular e gestão pública de cada território. “Seu funcionamento se distingue de território para território, o entendimento sobre a importância e impacto nas decisões também muda a depender de muitos fatores e eu destaco aqui, o perfil do conselheiro, movimentos sociais nos bairros e suas conquistas, lutas e interesses dos gestores públicos locais nesses espaços”.

Outro ponto bem importante abordado pela pesquisadora é a necessidade de existir um volume de publicidade para divulgar o papel dos conselhos para a população, a fim de atrair novos perfis de conselheiros. “Destaco que a horizontalidade e a chamada pública com a publicidade é um fator importante na atração de conselheiros interessados e quem sabe estudantes, pesquisadores, conhecedores do tema. E quando de fato, você consegue ter esse público deliberado, podemos assistir conquistas muito importantes, como a implementação dos CAPS nos territórios, ou ainda o alinhamento com os temas de educação e assistência social, cujas políticas públicas fazem intersecção em diferentes atividades”.

Ela lembra que acompanha o trabalho de alguns conselhos que a partir do seu espaço de participação popular conseguem conquistas importantes para políticas públicas, mas que ainda há a necessidade de fomentar a diversidade de conselheiros nos espaços de participação. “Assistimos alguns conselhos que sem vazão a sua voz, buscam através do Ministério Público a judicialização de políticas públicas. Temos unidades que conseguiram distinta ampliação no apoio maternal e fortaleceram as políticas de planejamento familiar. Claro que os territórios ganham, mas a falta de publicidade e de incentivos a essa participação distanciam o usuário padrão dessas instâncias participativas”.

Centro de Estudos Periféricos defende a criação das Casas de Conselho

Recentemente o Centro de Pesquisas Periféricos colocou no mundo a Agenda Propositiva Das Periferias, e dentro do eixo de Participação Popular abordou a importância de fomentar a criação das Casas de Conselhos nos territórios periféricos. O professor e coordenador da pesquisa Tiaraju Pablo comentou sobre como pode surgir esses espaços de organização social dentro dos territórios.

“As Casas de Conselho seriam espaços autônomos em relação ao Estado. Como um local onde a população discute seus problemas e se organiza, talvez as Casas de Conselho funcionem como um espaço onde surjam questões que não funcionam no bairro, como os Conselhos de Saúde. Logo, as Casas de Conselho poderiam servir como espaços de pressão”, define o pesquisador.

De acordo com os estudos apontados na pesquisa, esses espaços seriam uma forma de valorizar e resgatar uma organização de participação popular que já era utilizado nos quilombos durante o período do Brasil colônia. “As Casas de Conselho propostas estão baseadas nas Casas de Conselhos que já existiam nos quilombos do Brasil. Eram locais onde a população fazia assembleias, discutia seus problemas e tentava viabilizar soluções”, explica.

Segundo o coordenador da pesquisa, as Casas de Conselho poderiam ser organizadas como locais onde a população de um determinado território possa se encontrar para conversar sobre seus problemas locais e para pensar também os problemas do mundo. “Essas Casas de Conselhos poderiam funcionar em domicílios dos próprios moradores, em associações de moradores, em coletivos culturais ou mesmo em espaços ociosos”.

D’Andrea finaliza detalhando como esses espaços de participação e escuta da população periférica poderia atuar na sociedade. “Um dos principais objetivos é romper com o individualismo e reforçar os laços de sociabilidade. Pensamos as Casas de Conselhos como uma estrela de quatro pontas: 1) o lado material, distribuindo cestas básicas ou alguma refeição, pois sem alimento ninguém vive, ainda mais em tempos de crise como estes que estamos vivendo; 2) o lado educativo, formando jovens e ensinando sobre o funcionamento da sociedade; 3) o lado artístico, pois a arte desperta a sensibilidade humana; e o 4) o lado afetivo, pois o afeto é revolucionário”.