Como o mês da visibilidade lésbica atravessa os processos de descoberta e a vida de duas mulheres que moram nas periferias da zona sul de São Paulo? Além da questão geracional, elas compartilham como é o processo de autoafirmação entre família, amigos e a vivência nos territórios.

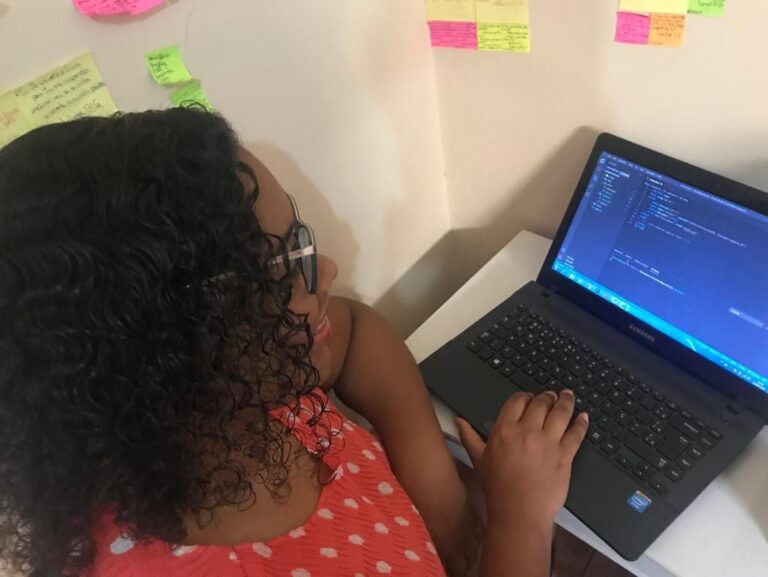

Jessica Campos, moradora do Capão Redondo (Foto: JEFF)

Hoje, 29 de setembro faz um mês que foi celebrado o marco nacional da visibilidade lésbica. A data estabelecida no Brasil foi criada por ativistas brasileiras e dedicada ao dia em que aconteceu o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, realizado em 1996. Agosto é um mês voltado para lembrar a existência da mulher lésbica, as violências sofridas por elas e as pautas que o movimento reivindica.

O que é ser lésbica e moradora de quebrada? O que é ser lésbica e morar nas periferias do Jardim Ângela e Capão Redondo? Essa visibilidade existe para mulheres lésbicas, pretas e mães? Ela existe só em Agosto ou o ano inteiro? Conversamos com mulheres que irão nos responder essas e outras questões sobre a visibilidade lésbica nas periferias e favelas.

Quando tinha 18 anos Gisiane Gonçalves, 31, uma mulher lésbica e mãe, moradora do distrito do Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, lembra como foi o processo de descoberta da sua sexualidade.

“Com 18 anos eu já sabia o que eu era e o que eu queria, mas eu não queria aceitar de jeito nenhum, eu achava que era uma fase, que ia passar, e que era coisa da minha cabeça”, conta ela.

Apesar de ter se descoberto com 18 anos, só com 28 ela se reconheceu pra si e para o mundo como uma mulher lésbica. Durante esse tempo ela negava quem ela era e como se sentia na sua própria convivência. “Eu tentei bastante me esconder por muitos anos, mas tem uma hora que a gente não consegue mais”, afirma.

Outro relato que reforça a importância da visibilidade lésbica nas periferias é o de Jessica Campos, 21, moradora do Jardim Caiçara, no Capão Redondo. Ela é organizadora do Sarau do Capão e educadora do cursinho popular Carolina de Jesus.

Ela relata que o seu processo de descoberta se conecta também com questões ligadas ao território onde mora e a cor da sua pele. “Meu processo de descoberta com a minha sexualidade foi uma mistura de reconhecimento próprio e construção do meu ser né, isso é muito louco, acho que se reconhecer mulher é muito complexo, aí se reconhecer mulher preta, periférica e lésbica é um combo grandíssimo e cheio de complexidades”.

Campos afirma que esse processo de autoconhecimento foi importante para formar sua identidade. “Eu fui me construindo aos poucos, porque foi um processo todo esse reconhecimento, de conseguir chegar e falar hoje ‘eu sou Jéssica, uma mulher preta, moradora do Capão Redondo e lésbica’, até conseguir entender que sou uma mulher que tem voz, se colocar, ser vista e escutada”.

A educadora relata que a cultura de escrever poesias foi uma importante aliada para fortalecer esse processo de autoafirmação. “A escrita foi uma das coisas que fez com que eu conseguisse me localizar no mundo, colocar minhas angústias para fora, e eu acho que isso é um ponto muito importante quando a gente fala da escrita, o quanto a escrita é um potencial dentro da periferia, a gente traz a poesia marginal como um escudo e como um portador da nossa voz em outros espaços”, conta.

“Quando a gente tem a família do nosso lado a gente consegue dar a cara a tapa sem se preocupar”

Gisiane Gonçalves, moradora do Jardim Ângela. (Foto: Monique Menezes)

Gonçalves ressalta que o fato de ela não conseguir verbalizar sobre quem ela é publicamente, veio pela falta de conhecimento sobre si mesma, de entender o que ela sentia, e o que é ser lésbica. “Foi muito difícil, porque a gente já nasce assim, a gente sabe o que é, mas a gente não quer aceitar”.

Para ela, o processo de aceitação começou em superar as dificuldades internas, para conseguir enfrentar as externas. “Eu ficava escondida com as meninas, só que eu não tinha um relacionamento sério”. Gisiane desabafa que uma das suas maiores dificuldades era “não ter alguém assim próximo, pra conversar, pra se espelhar, e você ser a primeira de tudo na família”.

Após passar um bom tempo fortalecendo sua coragem, Gisiane conheceu uma mulher e se apaixonou, naquele momento ela viu que não fazia mais sentido se esconder. “Quando eu me apaixonei aí não tinha mais como esconder, porque eu queria estar com a pessoa, eu queria que a pessoa tivesse com minha família, e ela me deu uma força e eu tive coragem de contar”, relata.

Ao recordar sobre o processo de autoconhecimento e afirmação do seu afeto por mulheres, ela comenta sobre a facilidade de aceitação de sua família. “Minha família é muito cabeça fechada, é muito certinha, foi uma surpresa de verdade, eu fiquei bem feliz”, retrata Gisiane, afirmando que seus maiores medos relacionados à forma da sua família iria reagir foram criados por ela mesmo.

Hoje, ela olha a questão da aceitação da família de outra forma. “Quando a gente tem a família do nosso lado, a gente consegue dar a cara a tapa sem se preocupar. E fui vendo como era o mundo real fora da minha bolha, que eu achava segura só comigo mesmo e eu fui expandindo”.

Gisiane tem uma filha de nove anos, fruto do seu antigo relacionamento com um homem e considera que umas das maiores dificuldade no seu processo de reconhecimento da sua sexualidade foi contar para sua filha. “Desconstruir e contar pra ela foi o mais difícil, foi o mais marcante porque ela aceitou tão bem, que eu acho que eu já deveria ter contado a muitos anos atrás”.

Gonçalves descreve as cenas desse momento, afirmando que utilizou algumas cena de um filme sobre relacionamento afetivo entre duas mulheres, para confidenciar seu amor por uma mulher

“Eu falei para ela: ‘a mamãe gosta de meninas, a mamãe devia gostar de meninos, mas a mamãe gosta de meninas’. E ela foi super de boa, falou para mim: ‘é eu percebi que você anda muito com a tia’, aí eu falei: ‘mas você sabe o que é isso?’, e ela: ‘sim, você namora’. Eu falei: ‘mas você tá de boa com isso?’ e ela: ‘se você está feliz, eu estou feliz”.

Quanto mais Gisiane se reconhece mais os assédios e a insegurança de circular pelos territórios aumentam, porém ela conta que nada mais faz ela voltar atrás. “Eu sou muito feliz com a pessoa que eu sou, e tive coragem de mostrar pro mundo quem eu sou, e a gente não precisa de um homem do lado da gente pra gente ser capaz, para criar uma filha, pra fazer qualquer coisa”.

“É muito louco ser uma mulher lésbica e morar no Capão Redondo”

Jessica Campos é poeta a educadora no Cursinho Carolina de Jesus. (Foto_Mariana Smania)

A poeta e educadora que mora no Capão Redondo conta as dificuldades de pautar sexualidade dentro do território, onde mora e atua nos seus projetos de cultura e educação. “Acho que é muito louco ser uma mulher lésbica e morar no Capão Redondo porque minimamente a nossa dificuldade de acesso limita até os nossos afetos né, acho que um dos podcasts que a gente produziu no cursinho fala muito sobre isso, quando a gente tá falando da visibilidade lésbica na quebrada, porque a dificuldade de acesso à informação faz com que a gente tenha dificuldade de se reconhecer como uma mulher lésbica”.

Para Campos, a mulher já tem a heterossexualidade compulsória. “A gente se enxergue só se relacionando com um cara, onde a gente não vê a possibilidade de se relacionar com uma mulher e eu acho que essa é uma das limitações né, e a gente vai encontrando as maiores dificuldades em não se sentir abraçada ou reconhecida no seu próprio território, por essa dificuldade de acesso de informação, então acho que esse é um dos maiores obstáculos que a gente passa e vai quebrando essa barreira aos poucos né. Morar na quebrada é uma construção e desconstrução constante com as pessoas que estão ao seu redor, mas como relacionar nossa sexualidade com o território?”, questiona ela.

Ao relembrar as memórias que a marcaram e a ajudaram entender quem ela é hoje, a moradora comenta sobre seus medos. “Acho que uma das coisas que mais me marcaram na construção de quem eu sou hoje foi quando eu parei em um momento da minha vida onde eu tinha começado a me relacionar com mulheres, e eu comecei a olhar para trás, do tipo quem eram minhas amigas mais próximas, as pessoas que eu queria está mais perto, o que eu sentia por essas mulheres, acho que isso fez com que eu conseguisse reconhecer quem eu sou, e perceber que é uma coisa que está comigo desde muito tempo, eu só não conseguia ver”.

Ela recorda que muitas vezes teve que fugir de situações que a fariam pensar sobre a sua sexualidade. “Eu saia desses espaços para não parar e pensar ‘será que eu sou lésbica? ‘, porque vai que eu sou e no fundo eu era. A gente só se questiona nesse sentido quando tem dúvida, e a gente não é ensinada a investigar essas dúvidas como legítimas”.

Para Jéssica, a descoberta do afeto entre mulheres foi outro processo bem importante e demorado. “Quando eu descobri o que era afeto entre mulheres, eu fui explorando isso, mas é muito difícil dada a sociedade que a gente vive, do tipo de olhares, da galera que não quer que a gente fique junto, a galera que fica incomodada quando estamos andando de mãos dadas, acho que é um processo muito louco, mas hoje eu não me limito mais, eu sempre estou atenta ao espaço, ao território que eu estou, sempre com muito cuidado, mas nunca me limitando”.

Em meio a esse processo, ela compartilha a sensação de dividir um espaço e a companhia com a sua companheira. “Estar acompanhada com a sua companheira é uma coisa de respeito mesmo, eu não quero colocar alguma coisa na minha vida onde eu não possa demonstrar amor a ela, eu quero demonstrar amor a ela em todos os espaços”, comenta Jéssica, abordando as dificuldades de demonstrar amor em público e sobre as formas que ela foi entendendo o afeto em sua trajetória

A poeta também reflete sobre o significado do Mês da Visibilidade Lésbica em sua vida, e a influência que teve em sua trajetória. “Faz pouco tempo que eu tenho contato com o mês da visibilidade lésbica, isso é muito louco né, porque mulheres se reconhecem lésbicas há muito tempo, desde que nascem, mas se reconhecer politicamente como lésbica é diferente, acho que o mês traz bastante significância, mas ao mesmo tempo afirmo que lésbicas existem o ano inteiro, assim como a galera preta, nós pretos e pretas não existimos só em novembro, e lésbicas não existem só em agosto, lésbicas não existem só na adolescência, mulheres lésbicas, são lésbicas quando crianças, adolescentes e também quando envelhecem”, afirma.

Sobre o amor lésbico, Jéssica comenta que ele é sempre taxado como algo impossível e doloroso, quando na realidade não é bem assim. “A gente sempre tem que pensar que nós estamos aqui hoje, se reconhecendo como lésbicas hoje, porque lá atrás tiveram pessoas que fizeram coisas para que nós estejamos aqui hoje, então o mês da visibilidade lésbica reforça que nossa luta é constante, mas nossa luta não tem que ser só sobre dor, é sobre amor também, sobre afeto e ver que é possível ser lésbica e ter um amor tranquilo. Então o mês da visibilidade lésbica ele me traz essa tranquilidade de que a gente tem luta, a gente tem força, de que a gente sempre esteve colocada nos espaços e de que a gente é muito mais do que só lutar”.

Ela finaliza a entrevista enfatizando a importância da sua relação com a poesia e como isso ajudou no seu processo de se olhar, se ouvir e se ver. “Meu primeiro contato com a poesia foi no cursinho popular Carolina de Jesus, lá tem muitos saraus, muito incentivo a escrita, lá que eu comecei a escrever, o meu professor, o Gabriel pediu para escrever uma poesia para recitar na aula, e foi ali que eu comecei a colocar minha vida para fora, a partir daí eu comecei a me reconhecer como quem eu sou hoje, a partir dali comecei a me construir e a me ler né, porque quando eu coloco para fora eu to lendo quem eu sou, e tinha muita coisa entalada, então eu consegui a partir da escrita me reconhecer como uma mulher preta, pobre, periférica, lésbica e o peso que isso traz por morar no Capão Redondo que sei lá, nos anos 90 era um dos lugares que mais morria preto, que mais morria gente. Tudo que eu sou hoje é pela escrita”.