Tem um tempo, ainda este ano, que eu estava assistindo ao Jornal da Cultura com meu pai e passou uma reportagem dizendo que estavam sobrando vagas no ProUni. Lembro que ele ficou completamente chocado com essa informação:

“Como assim os jovens estão tendo a oportunidade de estudar e não estão aproveitando?”

Algumas semanas depois, soube que as inscrições para o ENEM haviam sido prorrogadas pelo governo federal por baixa adesão dos estudantes. Também acompanhei todo o reboliço que se deu quando a influenciadora Virginia foi depor na “CPI dos Bets”.

Nesse caso, me chamou a atenção o fato de a moça em questão ser a maior influenciadora do país. E eu fiquei me perguntando: influenciadora que influencia no quê, exatamente?

Claro que todos nós queremos, vez ou outra, escapar da nossa realidade — principalmente quando viemos de baixo e não temos tudo como deveríamos. Mas fiquei refletindo: por que não é uma pessoa que estuda e incentiva os outros a estudar que influencia milhões de brasileiros? Pelo contrário, o que se vende é uma vida fácil, principalmente por meio dos jogos de azar.

Moro na periferia de Itapecerica da Serra e, dentro das linhas de ônibus que mais costumo pegar, já vi mais de uma vez pessoas jogando no tigrinho enquanto voltavam pra casa. E vamos ser realistas — até porque o Mano Brown já cantava isso desde quando eu era bebê: “O sonho de todo pobre é ser rico.” Ponto.

Aí a gente chega num fato: ninguém que nasce na pobreza, ninguém que vem de um bairro que falta até saneamento básico quer morrer assim. Todo mundo quer, e tem total legitimidade pra isso, melhorar sua realidade, sua vida e a de sua família. O problema é quando os caminhos pra alcançar isso são vendidos apenas como os mais fáceis.

E olha só: estudar compensa, sim. No Brasil, trabalhadores com ensino superior ganham mais que o dobro daqueles com menor escolaridade, segundo pesquisa de 2024 da FGV. E vai muito além disso.

O grandioso poeta Sérgio Vaz tem uma frase que acho fenomenal:

“Vida loka é quem estuda.”

O lema de ser vida loka é muito comum nas quebradas, e não precisa ser só um vulgo pra quem tá sempre tirando um lazer por aí. Quando se vive em uma sociedade na qual os mais pobres, as mulheres e a população negra foram, por anos, impedidos de estudar, pegar um diploma é uma vitória coletiva.

Na minha família mesmo, meus pais só concluíram o ensino médio graças ao importante programa de Educação para Jovens e Adultos, EJA, porque, com 13 anos, pararam de estudar para trabalhar.

Graças a muita luta coletiva, o Jardim Ângela vai ganhar um Instituto Federal. E isso significa muito! Um território que já foi considerado um dos mais violentos do mundo pela ONU vai receber uma instituição pública que também oferece ensino superior.

Pra quem sempre precisou sair de Santo Amaro até lá pra conseguir um diploma desses, parece loucura. Ei truta, eu tô louco, eu tô vendo miragem: um IF bem em frente à favela é viagem.

(Quem pegou a referência, pegou.)

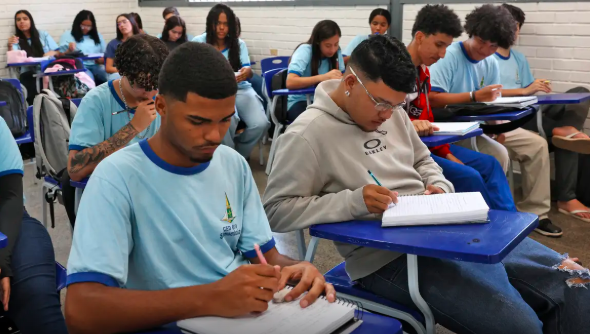

Mas não adianta a gente ter um IF na quebrada se, quando ele estiver pronto, a quebrada só o ocupar pra exercer funções de trabalho lá dentro. Queremos os jovens do Ângela, Capão, Vera, Horizonte, de Itap City e dos demais territórios vizinhos ocupando as cadeiras como estudantes.

Porque estudar nos desenvolve como seres humanos. Porque o estudo nos confere dignidade. Abre portas. Nos permite ocupar locais que a gente achava que nem podia entrar.

Lembro até hoje do meu primeiro estágio remunerado, já como estudante universitária. A minha avó materna sempre trabalhou como diarista e, quando fui contar pra ela onde era meu novo trabalho, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, ela me disse que trabalhou muito tempo lá.

Caramba… Eu estava indo trabalhar em um escritório no mesmo bairro onde, anos antes, minha avó limpava casas de pessoas com condições financeiras ridiculamente diferentes das dela.

Porque, no fim, o estudo nos permite isso:

Dar novos rumos à história da nossa família.

Não é algo só pra enriquecer nosso bolso, embora isso também venha, eventualmente. Mas é pra enriquecer nosso espírito. Nos tornar pessoas melhores. Pra enxergar o mundo além de nós mesmos.

Se você que tá lendo esse texto é um jovem de quebrada:

não caia no conto de influencer de Instagram, que tem uma vida completamente diferente das milhões de pessoas que a acompanham.

Hoje, eu sou bolsista de mestrado e recebo mais de um salário mínimo pra poder me dedicar à pesquisa. Já pensou em viver essa possibilidade?

Já ouvi de colegas meus daqui que precisavam de certificados do Ensino Médio só pra poder se candidatar a funções que pagavam mais. Uma vez, estava lendo um livro na fatídica viagem da linha 513 e um rapaz que sentou ao meu lado puxou assunto porque ele estava fazendo faculdade de Economia e, conversando, contava feliz que, pela primeira vez, tinha conseguido um trabalho em escritório graças ao curso.

Quando muitos colegas meus precisam enfrentar a absurda escala 6×1, horários de trabalho abusivos (pra alimentar os filhos) e quase não folgam de fim de semana, o ensino superior sempre me permitiu trabalhar de segunda a sexta.

Nossas vitórias podem não ser iguais às da Virgínia, mas elas existem. Vamos subindo os degraus de acordo com nosso ponto de partida. Vamos encarar a nossa realidade. Devemos sempre, sim, lutar por nossa melhora, mas colocando os pés no chão. Vamos ser os vidas lokas que estudam.

Este é um conteúdo opinativo. O Desenrola e Não Me Enrola não modifica os conteúdos de seus colaboradores colunistas