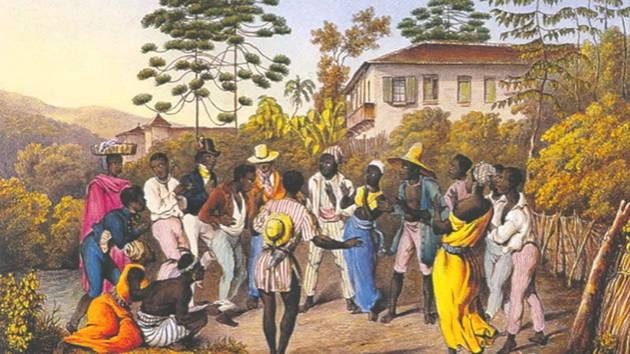

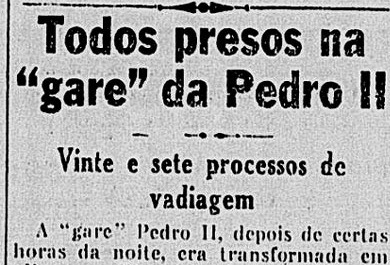

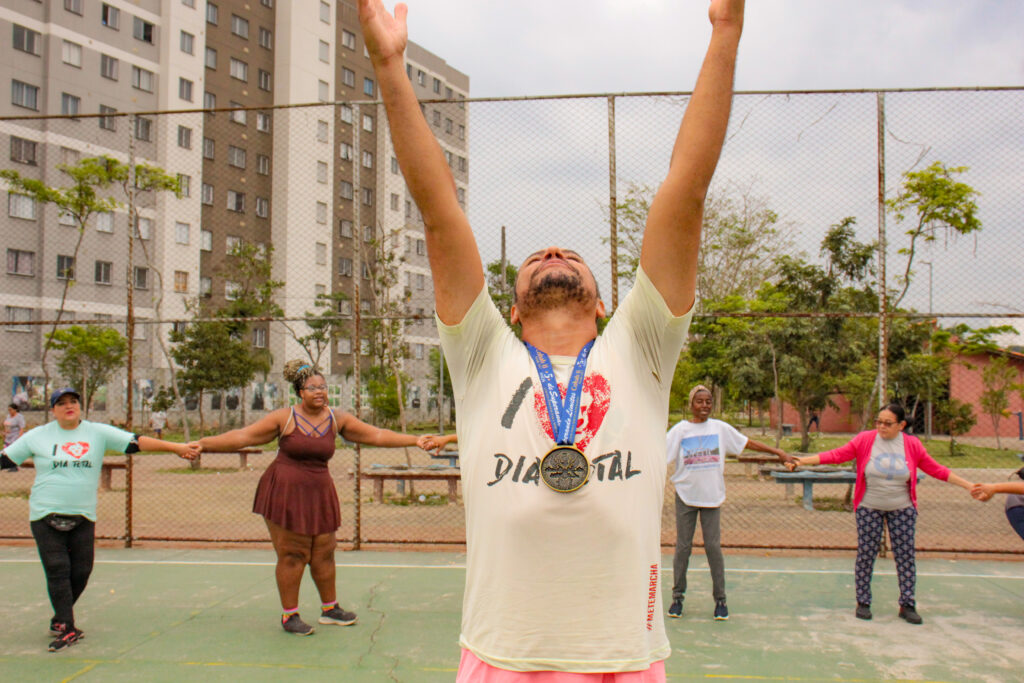

Na zona sul de São Paulo, o projeto Aqui Resiste um Quilombo evidencia o que acontece quando cultura, história e coletividade se encontram, ao transformar uma comunidade inteira através do samba. No antigo bairro Jardim Gismar, a iniciativa busca manter viva e ampliar a tradição do gênero, promovendo rodas de samba na rua, apresentações e oficinas de formação em percussão e canto para jovens, adultos e crianças.

Criada a partir do grupo Amigos do Gismar, iniciativa de samba que atua na região há uma década (desde 2015), o projeto busca aproximar territórios — promovendo a troca cultural entre grupos e coletivos de diferentes bairros da região — com a proposta de preservar a memória do samba na periferia. O projeto nasceu do convívio: amigos que se reuniam para conversar e tocar. Desses encontros, mais tarde, veio a proposta de estruturar ações contínuas.

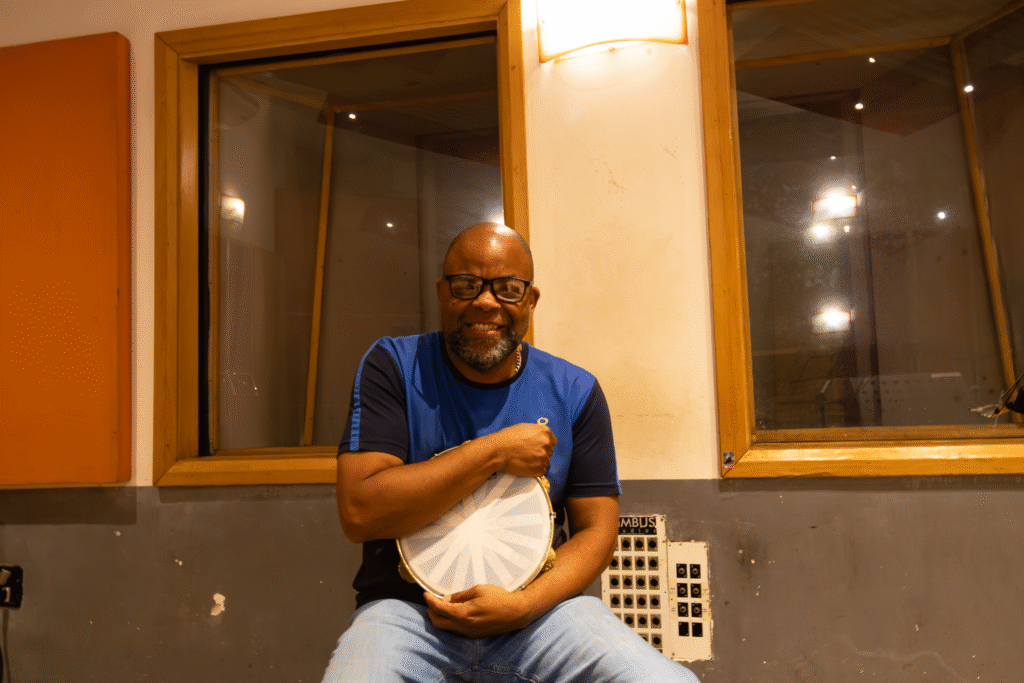

“A gente se juntava, tomava uma cervejinha, fazia um churrasco, trocava ideia e desse convívio nasceu a ideia de criar um projeto mensal. Eu acreditei, investi e assim tentando fazer acontecer”, conta o sambista Michael Rob, um dos idealizadores e fundadores do Samba Amigos do Gismar.

A partir daí, surgiu a necessidade não só de preservar a memória do antigo Jardim Gismar, mas também conectar comunidades ao entorno que igualmente reafirmam a cultura do samba. Assim tomou forma o Aqui Resiste um Quilombo.

“O nome do nosso projeto, por si só, já é muito forte e toca diretamente na essência do que representamos: a favela, a união da comunidade, a força e a cor desses territórios. As pessoas sentem essa energia, essa vibração, e lutam, juntas, para mantê-la.”

Michael Rob, um dos idealizadores e fundadores do Samba Amigos do Gismar.

O coletivo Amigos do Gismar promove rodas de samba na rua, apresentações e oficinas de formação em percussão e canto para jovens, adultos e crianças. As oficinas são conduzidas pelos próprios integrantes do grupo, que atuam como educadores e músicos. A participação é aberta: moradores podem se inscrever previamente, mas também é possível chegar no dia e acompanhar as atividades.

Esforço coletivo para manter a tradição do samba

Para o sambista, consolidar o trabalho como referência cultural exige esforço contínuo. “Nossos equipamentos estavam deteriorando e precisávamos tocar fora, enfrentando aquela rotina pesada de madrugada, chegando em casa às duas da manhã — até aos domingos — mesmo sabendo que no dia seguinte precisaríamos estar nos nossos trabalhos [formais]. Tudo isso para manter o projeto vivo na rua”, relata.

Apesar do trabalho conjunto, manter o projeto financeiramente, segundo ele, sempre foi outro grande desafio. “A gente se vira como pode, mas muitas vezes fechamos no zero a zero e nem conseguimos garantir o próximo evento. A saída é tocar de novo para tentar viabilizar”, afirma.

Para conseguir apoio financeiro, o projeto Aqui Resiste um Quilombo foi inscrito em editais públicos, sendo contemplado pela 2ª edição do edital Fomento às Comunidades de Samba e Fomento ao Samba da Cidade de São Paulo, programas da Secretaria Municipal de Cultura da capital paulista no ano de 2023.

Acolhimento, pertencimento e orgulho

Edmilson da Cuíca, também sambista, fundador do grupo Amigos do Gismar e do projeto Aqui Resiste um Quilombo, reforça a dimensão comunitária. Segundo Edmilson, para quem nasceu e cresceu no território, é especialmente simbólico. “Permanece o sentimento de pertencimento. Crescemos ali, sempre será o Gismar”, recorda.

Ele, que hoje não reside mais na comunidade, mas se desloca semanalmente para participar das atividades do coletivo, relembra os primeiros passos do grupo. “Tudo começou bem simples: uma roda de samba para o aniversário de um amigo, misturada ao Dia das Crianças, que virou festa da quebrada. Deu certo, uniu a comunidade e acabou virando tradição”.

Edmilson também destaca que, com o projeto, o grupo tem conseguido alcançar novos públicos. “A galera mais nova também se conecta com os sambas dos anos 90, músicas que estão voltando com força, tocando nas rádios, nos streams, e isso atrai eles, que chegam curiosos, ficam pelo ambiente e voltam pelo acolhimento”.

“O acolhimento é fundamental, pois nossa missão é mostrar justamente o lado positivo da periferia. Lutamos para mostrar que a quebrada não é só violência, droga e agressividade. A periferia é cultura, abraço, é família, pertencimento e resistência.”

Edmilson da Cuíca, sambista, um dos fundadores do grupo de samba Amigos do Gismar e do projeto Aqui Resiste um Quilombo.

Edmilson aponta que no Aqui Resiste um Quilombo a atuação das mulheres é destaque. “Tivemos clareza de que as mulheres precisavam ser homenageadas. Não só num evento, não só numa roda: todos os dias. Elas vêm de muita caminhada, muita luta, muita dor, muita resistência e por muito tempo, muitas delas, foram e ainda são invisibilizadas”.

Homenagem aos legados do território

Dona Samantha dos Santos, referência da velha guarda do samba paulistano, foi uma das homenageadas pelo projeto, que a cada edição celebra e exalta figuras que sustentam o samba. Exemplo vivo da herança daquelas que vieram antes, a sambista fala que ver reconhecidos os anos que construíram seu trabalho sólido e respeitado, lhe traz profunda gratidão.

“A primeira vez que tive contato com o projeto, já senti logo de cara o carinho. Me sinto envaidecida em ser homenageada”, compartilha.

“Ser reconhecida como sambista é especial demais. Fiquei orgulhosa de estar participando de tudo aquilo. E estar no território, no meio dos meus, de outros mestres e mestras, é ainda mais especial,” afirma.

Com mais de 50 anos de estrada, dona Samantha dos Santos é sambista paulistana e referência da cultura de raiz. Sua voz e presença em rodas de samba dentro e fora dos terreiros traz sua força interpretativa e ligação com a ancestralidade.

“Ver todo mundo cantando junto [também é muito especial]”, diz ao ressaltar a importância de conectar passado, presente e futuro. “Em São Paulo, no que diz respeito a manter o sagrado dentro do samba, eu acredito que fui uma das primeiras a trazer isso”, afirma.

“O sagrado não era muito bem aceito, e hoje é. Quase todas as rodas cantam. Alguns não sabem o fundamento, mas cantam e isso mostra que o sagrado ganhou seu espaço”, celebra Dona Samantha.

Edmilson da Cuíca ressalta que o projeto resiste mesmo diante de dificuldades financeiras. “O grande desafio é financeiro. É manter o projeto vivo. É fazer cultura na periferia com tão pouco investimento. São 10 anos fazendo tudo por amor, colocando do nosso próprio bolso, ralando para que a comunidade tenha acesso a arte, aprendizado e pertencimento”, conta ao ressaltar que disputar e conquistar um edital público representou uma verdadeira virada de chave.

O sambista reforça a afetividade e o compromisso com o samba enquanto movimento de resistência e memória. “Queremos e lutamos para manter viva a rua onde tudo começou, ali na porta da casa dos meus avós, onde o samba hoje pulsa, respira e transforma a vida de muita gente”, finaliza.