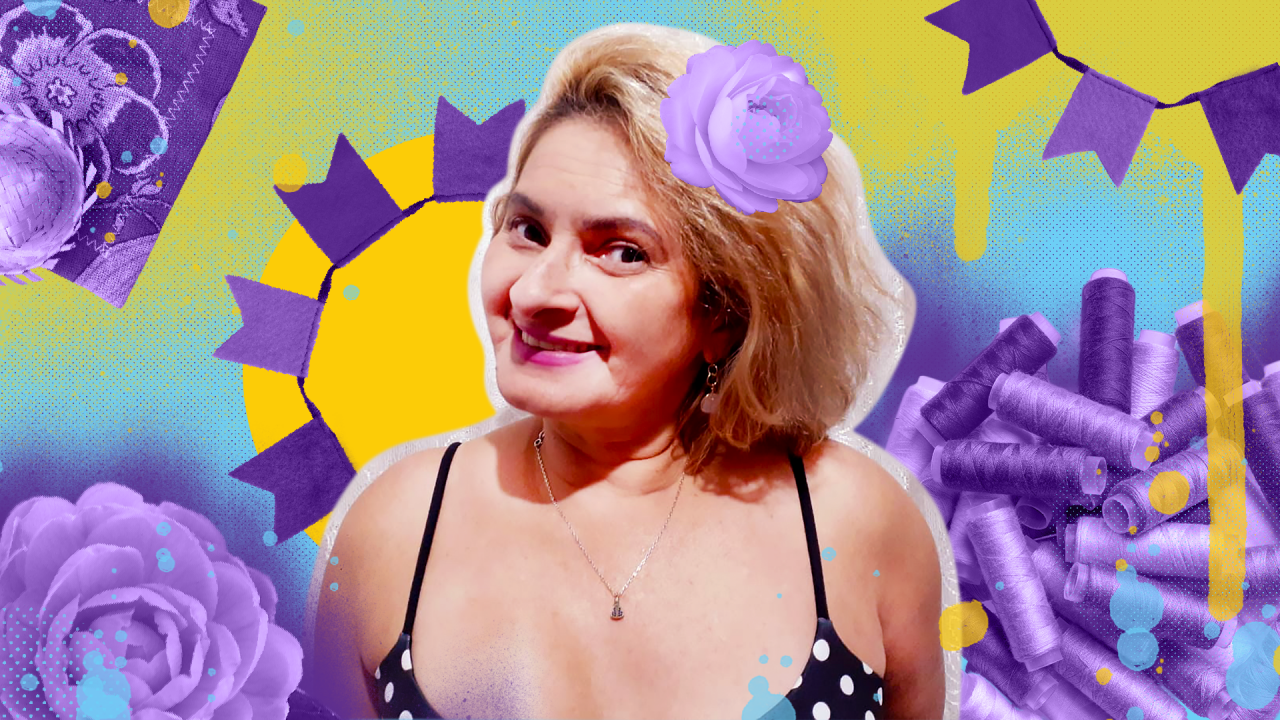

Aos 68 anos de idade, a migrante baiana da cidade de Ibititá compartilha como dedicou parte da sua vida para cuidar dos filhos e revela o trauma de perder uma filha aos 17 anos e mais tarde realizar o sonho de ter outra menina.

A partir de um diálogo intimista, honesto e ancestral, o Desenrola faz um mergulho nas histórias das mulheres que colocaram no mundo os integrantes do coletivo. Uma delas é a dona Elvira Gonçalves de Matos, 68, moradora do Jardim Ângela, zona sul de São Paulo. Ela é mãe de cinco filhos, dona de casa, avó de quatro netos e filha de pais camponeses que criaram 15 irmãos no município baiano de Ibititá, localizado na região da Chapada Diamantina.

Elvira conta que nasceu no distrito de Canoão, um povoado localizado na cidade de Ibititá, um território conhecido pela presença de rochas que represavam a água em épocas de chuva, formando pequenos açudes. A população local está estimada em 18 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE.

“Irecê é a cidade mais próxima, é o lugar onde eu fui registrada. Nessa época não tinha cartório na cidade de Ibititá, pois ela era um arraialzinho, onde as pessoas moravam mais na roça”, conta a migrante nordestina.

As memórias da sua família na cidade de Ibititá remetem a uma lembrança turva dos seus avós, os quais ela já não lembra com muita clareza. “O nome da minha avó materna é Andreza e o meu avô é Roseno. Eles são pais da minha mãe, Florência Floripes de Matos. Já os meus avós por parte do meu pai, Pedro Floripes de Matos eu não vou conseguir lembrar porque eu não os conheci”, afirma.

Elvira resgata com ternura a memória afetiva que ela guarda sobre a fisionomia, cor e costumes da sua avó Andreza. “Eu só conheci a minha avó Andreza. Ela ficava o dia todo sentada numa almofada só batendo os bilros que fazia um barulho assim: ‘treco, treco, treco, treco’. Ela era fazendeira de birro, aquelas rendas que se usa para colocar em capa de sofá, roupas, toalhas, essas coisas assim”, relata.

Segundo a ex-moradora de Ibititá, a sua vó fazia as rendas para presentear membros da família, pois naquela época não havia possibilidade de vender os artigos de pano devido à falta de trabalho e renda no povoado, o que limitava bastante a circulação de dinheiro entre as famílias.

“A minha mãe passava o dia todo no rio pescando

Elvira Gonçalves

Para a dona Elvira, falar sobre a sua trajetória é também valorizar a forma como a sua mãe ajudava o seu pai, para conseguir comida para os seus 15 irmãos, numa época, onde as principais fontes de alimento era fruto do cultivo de legumes, grãos, frutas, criação de galinha, porco e principalmente da pesca, uma fonte diária de alimento para a mesa de uma grande família baiana.

“A minha mãe passava o dia todo no rio pescando. Ela era pescadora”, relembra Elvira. Segundo ela, essa era uma forma da sua mãe apoiar Pedro Floripes, o seu companheiro, enquanto ele se dedicava a uma pequena roça, onde passava a maior parte do tempo em busca de cuidar da terra para ter uma boa colheita. “Meu pai plantava milho, feijão, abobora, melancia e batata”, descreve ela.

Quando a dona Elvira tinha 12 anos a sua mãe apareceu no povoado de Canoão com um peixe enorme, que segundo ela deu muito trabalho para ser capturado. “Uma vez ela pegou um Surubim que arrastou ela para dentro do rio e ela ficou com água até o joelho, mas ela conseguiu pegar o peixe que deu 12 quilos”, relembra.

A mãe da dona Elvira pescou mais ou menos até os 50 anos de idade. Tamanha era sua força de vontade de continuar ajudando o seu companheiro, que ela não deixou se levar pelo avanço da idade, e continuou fazendo o que mais gostava: pescar com linha e anzol na beira do Rio São Francisco.

Aos 85 anos, ela sofreu um acidente em sua casa na cidade de Ibotirama na Bahia, para onde ela se mudou após os filhos estarem maiores. Após a queda, ela fraturou a bacia e ficou com dificuldades para se mover, tendo que ficar internada durante muito tempo no hospital.

Após alguns meses de internação, os filhos que permaneceram na Bahia e que continuaram vivendo ao seu lado decidiram tirá-la do hospital, devido a suspeitas de maus tratos e a levaram para casa. E foi nesse processo que a mãe da dona Elvira faleceu em sua residência.

Já o seu pai, Pedro Floripes viveu até 114 anos. O registro de nascimento, bem como o registro geral do senhor se encontram em poder dos irmãos da dona Elvira que ainda moram na Bahia. Muitos parentes e amigos até hoje se encantam com o vigor físico e a longevidade do patriarca da família.

Moradia e trabalho

Na década de 60, período no qual a dona Elvira ainda morava em Canoão, na cidade de Ibititá, ela conta que a vida era muito difícil, e um dos principais aspectos desse cenário era a escassez de água potável. “Nesse tempo todo mundo morava na roça. A água era algo muito difícil para ter, pois era uma água salgada e suja”, conta.

A casa dos pais da dona Elvira era construída com Taipa, um formato de construção que ilustra a paisagem do nordeste brasileiro, também conhecido como pau a pique. Ela explica como era a construção. “Você arma a estrutura da casa com madeira, e nas paredes você amarra um monte de varas e depois começa a bater o barro nas paredes para preencher com a massa de barro de louça”, descreve.

Para ela, os 15 irmãos e os seus pais dormirem na casa de Taipa, o chão da casa era forrado com esteiras de palha e camas de varas, divididos em três cômodos: uma cozinha, uma sala e um quarto. “Lá em casa todo mundo fazia sua cama de vara se fosse preciso”, afirma.

Assim como a sua mãe que usava o rio São Francisco para pescar, Elvira também conseguiu o primeiro trabalho fora de casa levando roupas para famílias de Canoão na beira de velho chico. “Lá tinha as pedras e quando não tinha como usar essas rochas, a gente levava uma tábua larga, botava na beira do rio, molhava a roupa na água e passava sabão em pedra, aí a gente esfregava o sabão e batia as roupas na pedra para tirar as manchas. Eu ganhei dinheiro lavando roupas de outras famílias durante muitos anos”, relembra.

Com esse ofício de lavadeira, que ela considera a sua primeira profissão, Elvira conseguiu comprar as suas roupas, já que seus pais não tinham muitos recursos para manter os 15 filhos. Ela recorda que essa atividade era um meio de sobrevivência para muitas mulheres de Ibititá, que ocupavam a beiro do rio para fazer esse tipo de serviço.

“A beira do rio era tomada de mulheres, elas brigavam por um ponto para lavar roupa por que era muita gente, a areia do rio ficava branquinha de tanto sabão que escorria das roupas que eram estendidas nas margens do rio”, relata ela, afirmando que além do grande número de mulheres, a beiro do rio era dívida com uma série de barcos, como lanchas, vapor e canoas de pescadores.

A primeira filha

Elvira conta que não tinha muitas opções de brincadeira na sua infância. O tempo livre era ocupado ajudando com os fazeres domésticos dentro de casa. Ela conta que a sua família havia decidido se mudar de Ibititá para morar na cidade de Ibotirama, outro município baiano localizado às margens do Rio São Francisco.

Foi nesta cidade que ela iniciou os trabalhos ao lado deu pai, ajudando no cultivo da roça. A essa altura, ela já estava com 16 anos. Nessa época, o machismo era algo comum na vida das famílias nordestinas, havia também uma naturalização de relações abusivas, conta ela.

Quando ela completou 17 anos teve seu primeiro filho, fruto de uma relação abusiva que ela teve com um morador da mesma cidade de Ibotirama. Ao nascer, a sua primeira filha permaneceu viva durante 5 dias, e faleceu dormindo ao lado da mãe, devido alguns problemas de saúde que ela apresentou logo após o parto. “Eu dormi e quando acordei eu vi minha filha sem vida, foi muito triste”, relata.

Numa época em que os equipamentos públicos de saúde eram de difícil acesso, a história de dona Elvira revela como a mortalidade infantil está totalmente ligada com a ausência do políticas públicas naquela época no nordeste.

“Eu tive a minha filha nas mãos de uma parteira. O meu cunhado ajudou a fazer o meu parto. Eu morava numa região chada ‘Mata’, que fica há umas 20 léguas de distância do centro da cidade de Ibotirama”, diz Elvira. Ao ser convertida, a distância de 20 léguas equivale a mais de 90 quilômetros.

Ela complementa afirmando que hoje, por mais problemas que o sistema de saúde tenha em São Paulo, cidade onde ela morada com a família, se a unha do pé dela doer, ou bem ou mal o médico irá atender ela, mas na região onde ela morava na Bahia até o hoje o sistema de saúde público de lá é ruim e ela vê muitos parentes vindo para cá se tratar de alguma tipo de doença.

Após ter essa experiência com 17 anos, Elvira passou a redobrar o cuidado para não entrar em novos relacionamentos abusivos. Uma das medidas foi ficar um bom tempo se cuidado e longe de relacionamentos.

Chegada em São Paulo

Elvira se mudou para São Paulo em 1972, quando tinha 19 anos, para tentar construir a vida na cidade que na época estava em processo de urbanização dos bairros periféricos. À convite de um casal de amigos da sua mãe Florência, ela decidiu vir morar na cidadã em busca de trabalho. Para realizar esse feito, a sua mãe teve que vender uma porca, criada na roça pelo seu pai, para conseguir pagar a passagem de ônibus.

Com o apoio do casal de amigos da sua mãe que visitavam a Bahia em época de férias, e que já moravam no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, Elvira conseguiu uma casa para se hospedar durante um tempo e a partir de amizades que ela fez com amigos do casal surgiu a sua primeira oportunidade de trabalho.

Dona Ana, a mãe do Antônio Neguim, um antigo amigo da família de Elvira a abrigou e lhe apresentou pessoas que fazem parte do seu ciclo de amigos até hoje. Uma dessas pessoas é Antônia Camilo, que lhe ofereceu a primeira oportunidade de trabalho em São Paulo, para trabalhar como diarista numa casa de comerciantes no centro da cidade.

“Eu fui trabalhar de doméstica aonde a minha comadre Antônia era cozinheira. Ela arrumou esse trabalhou para eu lavar roupa e limpar o apartamento dessa família. E lá tinha um quarto só para a gente dormir em um beliche”, relembra Elvira. Arrumar a cama, lavar louça, varrer o chão, limpar vidraças e os banheiros, essas foram as principais tarefas dela num apartamento localizado na esquina das Alamedas Santos com a Jaú.

Durante a sua juventude, Elvira conta que não tinha como se divertir e comprar produtos de beleza para cuidar de si. Era uma época difícil e de dinheiro curto. “Produto de beleza ninguém tinha, porque o dinheiro era muito pouco para comprar, além disso, eu não conhecia ninguém em São Paulo, então eu não me divertia indo em bailes. A única coisa que eu conseguia comprar era um produto chamado Henê para passar no cabelo”, conta.

Elvira lembra que por conta das dificuldades financeiras, algumas soluções criativas e baratas eram usadas para cuidar do cabelo, como por exemplo, o uso de ferro quente para facilitar o penteado e o uso de bobes para deixar o cabelo cacheado.

A família

Elvira permaneceu nesse trabalho durante um ano. Nesse meio tempo, ela conheceu Domingos Camilo, irmão de Antônia, sua colega de trabalho. Domingos morava no mesmo bairro onde Elvira estava hospedada na casa dos amigos da sua mãe. Da amizade entre eles surgiu uma união que já dura 49 anos.

Para Elvira, construir uma família ao lado de Domingos foi uma benção, pois ela se sente muito feliz e emocionada ao falar do amor pelos filhos quatro filhos que teve com ele. No entanto, ela não esconde que deixou de cuidar de si em várias questões, uma delas é o acesso a educação, pois na sua cidade natal estudar não era uma possibilidade real e acessível para todos os moradores.

“Eu nunca fui à escola. Só depois de ter todos os meus filhos eu fui estudar no EJA. Quando eu era jovem os meus pais não me cobravam de ir à escola e eu também não tinha interesse, porque já ajudava em casa e trabalhava na roça”, afirma.

Segundo Elvira, o fato de não saber ler e nem escrever não a impediu de circular pela cidade, cuidar dos filhos e até mesmo se candidatar para outros postos de trabalho, mas o preço mais alto que ela pagou por não ter estudado foi a discriminação que sofreu trabalhando como empregada doméstica.

“Antigamente aqui em São Paulo as pessoas precisavam bastante de empregas domésticas. Era fácil conseguir emprego. A escolaridade não atrapalhava. Mas além de pagar pouco, elas desfaziam da nossa profissão, ainda mais porque éramos pobres e negras”, revela.

Os filhos

Após ter o segundo filho Reginaldo, Elvira parou de trabalhar como empregada doméstica. O nascimento dele aconteceu no Hospital São Leopoldo, localizado na Avenida Santo Amaro, zona sul da cidade e já completou 39 anos desde então. A história dela em São Paulo para trazer uma nova criança ao mundo começa com a realização de um parto fórceps, procedimento realizado retirando o bebê puxando a sua cabeça com o uso de instrumentos metálicos.

“A minha recuperação do segundo parto foi tranquila, mas o meu filho teve que ficar um tempo no hospital, pois ele teve um machucado nos olhos devido ao parto”, conta ela, afirmando que para criar Reginaldo foi preciso parar de trabalhar, com isso, apenas Domingos, seu companheiro permaneceu empregado.

Ela conta que a criação do segundo filho foi tranquila, mas em uma época difícil na década de 80, onde seu companheiro ficou desempregado, e com isso, ela voltou ao mercado de trabalho, para apoiar financeiramente as despesas da família.

“Reginaldo já tinha uns cinco anos. Eu precisei voltar ao trabalho como empregada doméstica, pois a vida aqui em São Paulo era muito difícil porque o salário da gente era muito pouco, não dava para comprar muitas coisas, era só o básico”, relembra.

O terceiro filho dela foi Paulo, que nasceu dois anos depois de Reginaldo. Eles nasceram no início da década de 80, período em que eles construíram um barraco de madeira na Estrada Guavirutuba no Jardim Ângela.

O barraco coberto com telha Brasilit tinha dois quartos, uma cozinha, um banheiro e apenas uma janela. Neste espaço, essa família foi se proliferando até a chegada de mais dois filhos no final dos anos 80. Ronaldo nasceu em 1987 e Marília em 1988. Ter uma menina era um sonho de Elvira que ela alcançou na sua última gestação.

“Eu cuidava de todos os filhos do meu jeito. Eu me lembro que eu encontrei muitas pessoas boas que me ajudaram, inclusive nos hospitais quando eles ficavam doentes. No Hospital São Paulo, por exemplo tinha médicos excelentes nos anos 90 que viraram até meus amigos, e me atendiam super bem com meus filhos”, lembra.

Ela complementa afirmando que a Santa Casa de Santo Amaro foi outro equipamento de saúde onde a equipe médica ajudou muito no cuidado com seus filhos. “Os meus filhos Reginaldo e Marília tinham problemas de bronquite e inflamação na garganta, então eu sempre estava levando-os para o hospital. Eu lembro de três médicos que marcaram a minha vida que são os doutores Waldo, Lins e Gaspar que me tratavam muito bem na Santa Casa e cuidaram dos meus filhos que ficavam internados com crises de bronquite.”

Dedicada a cuidar dos filhos, Elvira conta que nunca conseguiu ter tempo e oportunidade para se divertir ou ter um lazer, a dedicação sempre foi com as crias. “Não existia diversão. Desde quando eu cheguei em São Paulo eu nunca fui em um baile, parque ou restaurante. Para não dizer que eu não saia, eu costumava ir em festas de família, como almoços de final de semana e aniversários.”

“Eu gostava muito de comer galinha matada na hora, aquelas galinhas velhas que vendia na granja. Essa era uma comida simples e barata que eu fazia às vezes e toda a minha família gostava, quando iam na minha casa aos finais de semana”, diz Elvira, contando sobre uma das suas únicas lembranças de almoços em família que ela preparava.

Ela enfatiza que antigamente, as famílias mais pobres não tinham muita opção de diversão e até para fazer uma comida diferente em casa era difícil, devido aos altos preços dos alimentos e o baixo salário, que não sobrava para fazer esses tipos de atividades em família.

Sonhos

Os momentos de alegrias para Elvira são baseados no nascimento dos seus filhos, em especial, ela destaca o nascimento da filha Marília. “Como a minha primeira filha morreu, o meu sonho era ter outra menina e eu tive a Marília, isso foi muito importante na minha vida”, revela ela, com um sorriso no rosto e olhos lacrimejando.

A autonomia financeira é outo ponto marcante na vida de Elvira. Segundo ela, em um determinando momento da sua vida ela começou a coletar latas de alumínio na rua, para vender no ferro velho, em busca de ter seu próprio dinheiro, para comprar as coisas que ela gosta. A dependência financeira do marido ganhou um peso maior, após ela estar mais madura e com os filhos criados.

“Eu vivia catando latinha na rua, mas eu nunca passei fome. Eu não queria ficar em casa deitada e dormindo, eu gosto de ter o meu próprio dinheiro, ser independente, para comprar as coisas que eu gosto de comer e para ajudar nas contas de casa”, justifica.

Elvira catou latinhas dos 61 a 64 anos.Ela parou de fazer a coleta de reciclagem para vender após conseguir ter o benefício do INSS que assegura a ela ter um salário-mínimo por mês. O acesso ao benefício veio quando ela completou 65 anos, e contou com apoio dos filhos que não moravam mais na mesma casa que ela, para realizar o procedimento burocrático de solicitação.

Se ela pudesse voltar no tempo, uma das coisas que faria diferente seria uma dedicação maior ao trabalho, já que boa parte da vida foi dedicada a cuidar da casa e dos filhos. “Se eu pudesse voltar no tempo eu teria trabalhado mais, eu ainda tenho vontade de trabalhar, porque viver dentro de casa só dormindo é muito chato, não que hoje eu aguente trabalhar, pois tenho muitos problemas de saúde, mas seria bom ter trabalhado mais para ter uma casa melhor e poder ajudar meus filhos.”

Com 68 anos e uma série de problemas de saúde, ela luta para se manter viva, consumindo remédios para retardar e controlar o impacto das doenças que ela adquiriu ao longo da vida. “Eu tenho diabetes, pressão alta, tiroide e colesterol alto. Eu faço tratamento para todas elas e tomo remédios controlados.”

Um dos sonhos da migrante baiana era ter a oportunidade de voltar na Bahia para rever os irmãos e parentes que ela tinha pouco contato. “Foi uma benção de Deus. Se eu morrer hoje eu vou tranquila, porque o meu sonho era rever meus irmãos e irmãs que estão vivos. A única tristeza que guardo é o fato de meus irmãos mais velhos terem morrido e eu não tido a oportunidade de ver eles antes”, relata.

Com um semblante já emocionado ela revela o sentimento que tem pelos filhos: “Os meus filhos é tudo o que eu tenho na vida. Eles são os meus pés, braços, olhos, é tudo o que eu tenho”, define ela. A ligação com os filhos refletes no sonho de futuro que Elvira tem em relação aos seus netos. “Eu quero viver um pouco mais para eu ver meus netos crescer e receber eles em casa para eu cozinhar para eles e a gente passar um dia inteiro juntos”, finaliza ela.

Esse perfil faz parte do conteúdo da semana do dia das mães, onde compartilhamos um pouco das histórias das mães dos integrantes da equipe do Desenrola e Não Me Enrola. Além de tantas outras coisas, Elvira Gonçalves é mãe de Ronaldo Matos, editor do Desenrola.