Hoje resolvi falar sobre um tema que tem crescido muito na vida das pessoas, a ideia de beleza, as redes sociais deram uma grande ênfase nessa temática, de uma forma que cada vez mais cedo as pessoas têm se preocupado com suas estéticas. O bom e belo como faces da mesma moeda, a beleza continua a séculos consciente e inconscientemente criando padrões de confiabilidade, elaborando um mercado de práticas de elaboração de uma estética.

Para nós, população negra, esse tema sempre esteve em voga, pois nossa aparência é a principal ferramenta da violência racial.

Mesmo que tenha crescido a ideia de Beleza Negra, também se tem criado padrões sobre essa estética, pois assim como tudo na vida, quando identificamos modelos de como ser, se cria um padrão de sucesso.

Faz pouco tempo que parei de pintar o cabelo para deixar a amostra os grisalhos, consegui fazer esse movimento por conta da pandemia do Covid-19, que nos trouxe à tona outras questões importantes na vida para além da dependência de produtos estéticos. Durante o período refleti que estava entrando em um campo bem difícil da vida das mulheres, envelhecer.

A sociedade estabelece as relações com as mulheres a partir do seu corpo, por meio da menstruação, do parto, mesmo que algumas mulheres consigam travar sua vida com outras referências, essas novas se colocam em oposição às acima citadas, diferenciando reprodução e sexualidade, que modifica as relações modernas, desvinculando a mulher de reprodução da espécie e trazendo ela para o debate do trabalho e econômico. Ainda acompanhamos o domínio do Estado sobre nossos corpos quando se fala de aborto ou transição de gênero.

Em 2025 mais 90% dos rostos de mulheres na internet serão produzidos por inteligência artificial. Corremos um grande risco de nunca mais nos reconhecer como reais seres humanos

A indústria da beleza se aproveita desses espaços para criar modelos de beleza que garantam a ideia de juventude dando uma ideia de prolongamento da idade reprodutiva.

Com o avanço dos direitos das mulheres e sua emancipação financeira, cada vez tem se tornada mais tardia as questões sobre os direitos reprodutivos da mulher e as consequências da falta de tratamento médico específico, assim como as questões psicológicas e emocionais que isso acarreta, a solidão e o abandono que assola todos os idosos, mas que sem dúvida tem um impacto maior na vida das mulheres com suas interseccionalidades.

A nossa inclusão nos direitos presentes nessa sociedade, tentando superar as desigualdades e dicotomia, que sinceramente é destrutiva e desigual até para a classe média, se torna um desafio, pois para as desigualdades que eles já estabeleceram, centralizando as riquezas, existem dificuldades específicas criadas para algumas populações nesse sistema e precisamos lutar a favor da equidade social para todes.

Desde muito cedo as crianças experimentam a beleza como um status de aceitação social e moral, nos contos de fadas, onde a bruxa má se apresenta esteticamente feia e nesse sentido a feiura vinculada a velhice, assim como a princesa exerce o padrão de beleza ligado a bondade, levando a uma conexão construída desde o século XIX por diversos filósofos, que o bom e o belo, tem uma conexão direta.

Essa ideia influenciou a toda a modernidade culturalmente, a reformulação desse mesmo padrão durante nossa história moderna vem tomando novas roupagens, como hoje as redes sociais, mas continuam sendo disseminadas.

Entre diversas camadas que essa discussão sobre beleza e bondade pode ter, ela constitui uma ideia política em conjunto com as disputas históricas por riqueza e poder, que também foi usada como arma de dominação.

Quando pequena ouvi a história da menina suja de piche – A Senhora Holle, Irmãos Grimm, nome original do conto – que fala sobre duas filhas, uma trabalhadora que fica coberta de ouro e uma preguiçosa que fica coberta de piche, sendo o desfecho final que “o piche ficou grudado nela e não saiu por toda a sua vida”. Esse foi o conto de fadas mais aterrador que eu já ouvi, como castigo ela fica preta de piche para vida toda.

Conto A Senhora Holle – Irmãos Grimm: A violência da beleza e o espelho invertido

Vestir-se e pentear-se segundo os cânones da moda, roupas assinadas, ideais de beleza propostos pelo consumo comercial. O cinema nos propõe a mulher fatal, o herói do velho oeste, o jovem rebelde, o espertalhão. A indústria da moda nos oferece de sincretismo total, de absoluto e irrefreável politeísmo da beleza.

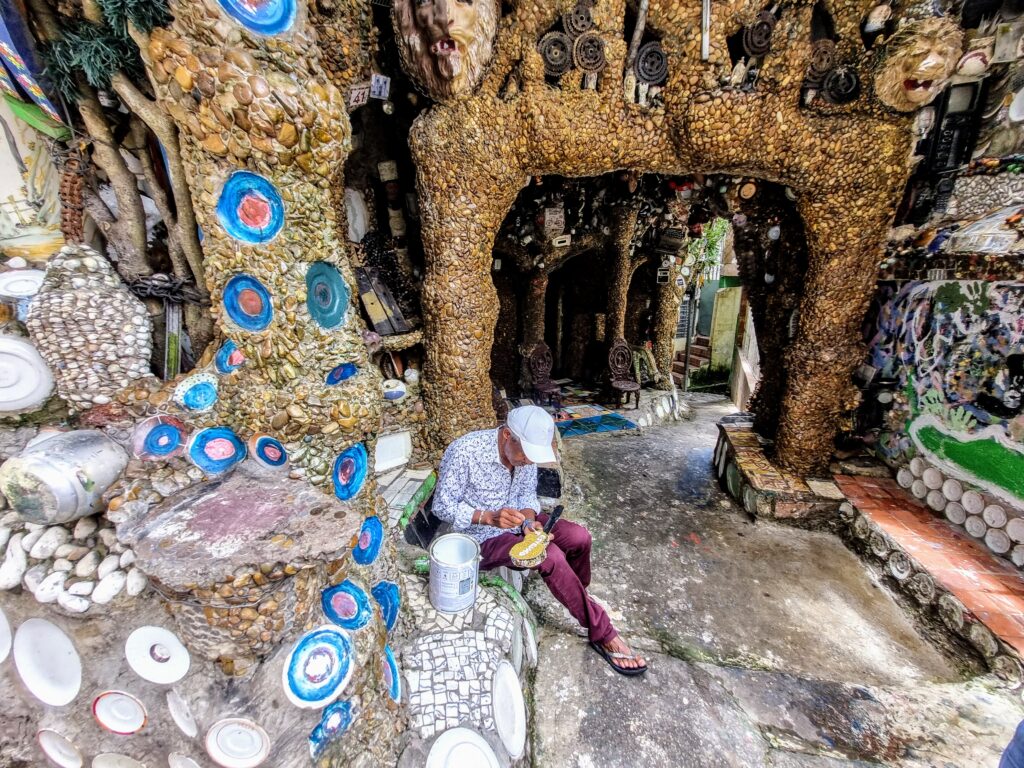

Quando foi que construímos a ideia de que a estética periférica é feia e que o belo só existe nos bairros mais abastados?

Será que é só sobre a qualidade do saneamento básico ou sobre o transporte, ou criamos em nossas mentes uma ideia estética baseada na cerâmica e no concreto e a única saída é tornar tudo padrão Jardim Europa?

Considero a ideia de estética uma pandemia silenciosa que invade a nossa vida por meio das redes sociais e estabelece padrões de consumo e de poder e até de morte social.

Um impacto social é a invasão de crianças da classe média a lojas de produtos de beleza importados disseminados nas redes sociais, em contrapartida diminuem os espaços de lazer infantis que não são baseados no consumo.

Em cada classe essa invasão da ideia do bom e do belo tem se manifestado de forma diferente, mas basta você curtir um reels sobre maquiagem, para perceber quanto tempo as pessoas estão dedicando a indicar produtos da indústria que proporcionam o enquadramento estético.

Para mim isso vai além de simplesmente maquiagem ou vestimentas, mas sobre nossa relação com a natureza e nossos ciclos.

O poder dado a nós de transformar a natureza em algo que constituímos como útil ou belo, fez com que levássemos a relação de objeto a tudo que vive, e sendo o objeto oferecemos a tudo uma plasticidade.

Mármore e cerâmica são base dessa sociedade, tudo limpo, liso e brilhante, dos pisos, das paredes e dos rostos humanos. Sem linhas, sem declives, sem sinais ou poeiras.

O tempo também criador de estéticas vem sendo combatido, como inimigo da humanidade, ao mesmo tempo que transformações são inevitáveis, formas de aplainar essas transformações têm sido buscadas constantes. De forma bem simples podemos dizer que certas influências mudam o jeito de ver o mundo e todas estão atreladas.

O reino vegetal tem seu ciclo, as folhas brotam e caem adubando a terra para a época de frutos, se retro alimentando de si, quando tudo é tomado pela estética do mármore e do cimento, as folhas não são mais absorvidas pela terra e são chamadas de sujeira e como resultado as pessoas cortam as árvores, a terra que pinta os corpos e se integra ao nosso corpo, também vão sendo considerada sujeira, sendo que o conceito de sujeira é um conceito estético construído e produzido pelos resíduos da sociedade moderna, que criou coisas artificiais que não podem ser absorvidas pelo sistema terrestre.

Nessa altura do texto, quero dizer que eu aprecio a moda como uma manifestação cultural particular que proporciona aos indivíduos a possibilidade de manifestar sua criatividade e cultura, assim como o continente africano faz a séculos.

Contudo, tenho um certo receio da beleza-estética e sua ideia de evitar a multiplicidade humana, seu envelhecimento e a manifestação do tempo em nossa vida.

Todo rosto conta uma história de vida e ancestral, porque isso deve se igualar, porque não podemos ser únicos em nossa estética visual. Me divirto com os filtros das redes sociais, mas também reflito muito nessa necessidade de parecer sempre uma placa de mármore.

Ser aceito e amado ainda é uma busca e hoje passou do analógico para o digital, ser reconhecido pelo que pensa e fala, pelos seus estudos e pesquisas sempre foi uma busca humana, mas no digital se tornou uma relação direta com a vida eterna, não ser esquecido.

O legado platônico foi fundamental para o pensamento ocidental a respeito da beleza. O banquete, diálogo de Platão no qual a beleza é apresentada como paradigma de sua Teoria das Ideias. O banquete, a beleza é discutido em estreita conexão com Eros. Amor é sempre amor por alguma coisa. Belo é aquilo a que o Amor é intencionalmente dirigido. Sendo hoje nossa ideia de beleza totalmente contaminada por essa ideia ocidental, toda busca estética é por alcançá-la, uma forma de dominação das nossas mentes e corpos.

Dentro dessa ideia existe uma xenofobia que combina beleza com relações políticas e a ideia de quem é bom, que beleza reflete a bondade, anjos de olhos azuis, brancos, traços finos e olhares blasé.

Todo esse questionamento não nega toda a estética construída pelos povos do mundo, as pinturas corporais africanas e indianas, suas cores e tecidos, adornos e penteados, até porque quase tudo que esteticamente, vale a pena, foi construído pelo oriente e pela África e movimenta a indústria da estética e da moda no mundo em uma apropriação cultural desmedida e muitas vezes desrespeitosa, produzindo escravização e domínio cultural.

Como essas questões permeiam as periferias são diversas, desde um consumo que promove o empobrecimento material para manter esses padrões, até questões psicológicas sobre nossa beleza, fazendo com que a verdade sobre quem somos, seja substituída pelo que o mercado precisa que a gente consuma. Como disse Emicida “As redes sociais dá o que nóis quê, enquanto rouba o que nóis precisa.” – EP Amarelo.

A binaridade entre o bom e belo que permeia as agências de trabalho, a porta dos restaurantes e shopping center, os comentários nas redes sociais, refletem não só o racismo estrutural, mas valores eurocêntricos de sua filosofia arbitrária, baseadas na ideia de homocentrismo que criou toda a exploração moderna.

Pensar que somos seres que fazem parte da natureza e com isso, assim como ela somos cíclicos e perenes, é uma ferramenta de libertação de amarras, e mais adiante que a beleza não reflete a bondade, e sim um utilitarismo social dos olhos ocidentais estabelecidos na elite de comando econômico.

A beleza está nos olhos de quem vê, dizia minha mãe, arremato esse ditado popular retomando que ver e enxergar são dois lados da mesma questão, estamos vendo as pessoas ou só enxergando sua existência?

Este é um conteúdo opinativo. O Desenrola e Não Me Enrola não modifica os conteúdos de seus colaboradores colunistas.