O debate acerca das mudanças climáticas tem ganhado cada vez mais força nos espaços acadêmicos, políticos, sociais e culturais, mas ainda encontra resistência, sobretudo, por parte de países do Norte Global, que negam o reconhecimento da escalada da crise climática e sua responsabilidade histórica.

A criação de uma agenda socioambiental com foco na atuação do Brasil e outros países da América Latina, foi um dos destaques do Fórum Movimentos Pela Regeneração – Em Direção à COP30, realizado entre os dias 07 a 10 de agosto, no Sesc Pinheiros. Através de debates, oficinas e vivências o público pôde refletir sobre a necessidade de conservação da biodiversidade por meio de processos regenerativos.

ASSINE NOSSA NEWSLETTER

Cadastre seu e-mail e receba nossos informativos.

Práticas educacionais, de sustentabilidade e artísticas foram centrais ao longo do Fórum, que promoveu encontros entre especialistas e lideranças, como Cristiane Takuá, Naine Terena, André Baniwa e Thaynah Gutierrez.

No Brasil, os impactos da crise climática variam conforme as características de cada bioma e atinge diretamente comunidades tradicionais, favelas, periferias e territórios urbanos de maneiras distintas.

Mata Atlântica

A artesã, teórica decolonial, ativista, educadora e pesquisadora indígena, Cristiane Takuá, afirma que, historicamente, as comunidades tradicionais são as primeiras a sentir os efeitos da crise ambiental. “De modo geral, nós que somos povos da Mata Atlântica, tanto Maxakalí, Guarani, Krenak, temos sentido profundamente esse impacto há mais de 500 anos, ou seja, desde o início da colonização, quando a Mata Atlântica foi invadida”.

Cristine é da etnia Maxakali e moradora da Terra Indígena Ribeirão Silveira, que fica entre Bertioga e São Sebastião, litoral norte de São Paulo, e conta que o desmatamento é outro fator que potencializa os impactos na Mata Atlântica. Apesar de compartilharem a tarefa de regulação e equilíbrio climático do bioma, os seres vegetais e animais frequentemente são esquecidos. “Ainda hoje sentimos isso de forma profunda no próprio território que nos cerca, nos rios soterrados, nas terras perfuradas pela mineração e pelo agronegócio que segue rompendo barreiras escancaradamente e sem pedir licença, porque dinheiro não pede licença, ele compra, ele paga”, coloca.

A educadora, que vive, pensa e produz a partir do seu território, valoriza os saberes ancestrais como tecnologias de mitigação e regeneração essenciais para o enfrentamento coletivo da crise. “No mundo de hoje, onde as inteligências artificiais imperam, tenho refletido muito sobre as inteligências naturais. Aquelas que nossos avós sempre dominaram. E é justamente por isso que venho questionando o modelo escolar tradicional [com suas limitações], já que o processo educativo atual é baseado em dados rígidos”, diz ao citar sobre o papel da educação no cenário ambiental.

Ela destaca que é preciso resistir à escalada da degradação ambiental e que a luta por justiça climática é inseparável da luta pela garantia de vida que resta nos territórios e às comunidades. Nesse sentido, Cristiane é coordenadora da iniciativa Escolas Vivas, projeto que promove diálogos acerca dos saberes e práticas dos povos tradicionais, apoiando ações locais com o objetivo de, através da educação, fomentar essa conscientização. As escolas vivas têm servido como um importante instrumento de denúncia, mobilização e resistência contra o sistema hegemônico e colonizador.

“Há muitos anos tenho me dedicado a isso e é muito triste assistir tanta destruição. [Inclusive], por conta das Escolas Vivas, caminho por territórios devastados pela mineração, onde não há mais rio limpo nem floresta de pé, e as crianças não podem viver em paz. Como podem homens de poder aprovar leis [como a PL da Devastação] que estupram o direito à vida? Isso é um estupro. Quando digo que o útero da Terra está ferido, é porque esse estupro vem de muitos anos”, afirma.

“Se nos reconectarmos com as tecnologias naturais, talvez o mundo tenha a possibilidade de se regenerar e de se reconstituir. Esperançar é um verbo que deve ser conjugado por todos, mas precisamos buscar a semeadura dentro das nossas palavras e dentro das nossas ações”. Cristiane Takuá, artesã, teórica decolonial, ativista, educadora e pesquisadora indígena.

Ela enfatiza que a luta dos povos indígenas é para que todas as formas de vida possam coexistir em harmonia. “Não é uma luta apenas para nós, humanos”, e ressalta que as tecnologias naturais e ancestrais são as principais respostas às emergências climáticas. “São elas que podem contribuir para enfrentar o que vivemos hoje nesse mundo climático em chamas, porque conseguem acessar camadas mais profundas da sustentabilidade”.

Pantanal

Presente majoritariamente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no Pantanal, o avanço do desmatamento tem aumentado rapidamente. A pesquisadora e ativista Naine Terena, aponta que o bioma possui características próprias. “Uma seca drástica no Pantanal muda totalmente os processos de plantio e colheita, assim como as queimadas no Cerrado, que impossibilitam que o solo também se regenere”.

A gestão das águas, o aterramento, a seca de rios e a poluição são afetados pelo avanço de empreendimentos que utilizam insumos agrícolas tóxicos, como aponta Naine. O empobrecimento do solo e a redução das chuvas também têm comprometido diretamente o ciclo do plantio. Nos estados da região, há forte influência do agronegócio, principal dificultador da luta pela preservação do bioma. Demarcação de terras, criação de leis e legislações, são formas institucionais para a preservação do território, cita Naine.

O Estado do Mato Grosso do Sul, uns dos territórios tradicionais do povo Terena, depende do Aquífero Guarani, uma das principais reservas de água, cuja degradação ameaça o abastecimento e a sobrevivência das comunidades locais. Para frear esses impactos, a pesquisadora conta que o povo Terena pensa o Bem-Viver como um caminho de resistência e preservação.

“Embora não possa falar por todo o povo Terena, pois as demandas são múltiplas, a participação ativa política e social, como do movimento de mulheres terenas, têm incidido sobre pautas fundamentais para o movimento indígena, buscando fortalecer o bem-viver e preservar os modos de vida tradicionais”. Naine Terena, arte-educadora, doutora em educação e professora.

Diversos grupos indígenas têm buscado representação direta nas articulações da COP 30, mas Naine conta que ainda precisam avançar para além das estruturas formais que já existem dentro da conferência. “[Somos] base do Conselho Terena e do grupo de mulheres terenas, seguindo orientações do movimento indígena para que a gente possa prospectar apoiadores e pensar em políticas públicas de fortalecimento, que sobretudo mantenham ritmos e fluxos de vida”, compartilha.

Além da defesa dos modos de vida nos territórios, articulam diversas manifestações e movimentos de conscientização sobre o que é o agronegócio. “O estudo que vem sendo feito traz muitos embates contra as leis e todas as formas de proposições que tentam afrouxar a legislação ambiental do país, e é basicamente sobre isso que temos atuado, tanto juridicamente quanto pelas políticas públicas”, conta.

Floresta Amazônica

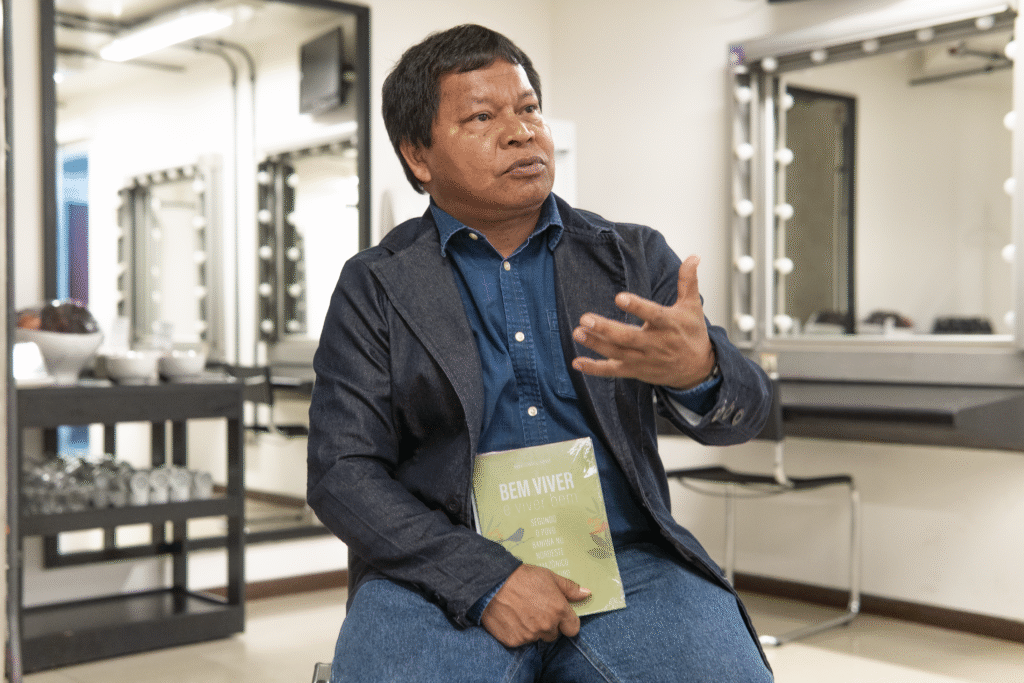

Um dos indicadores das mudanças climáticas no bioma amazônico é a água, que de acordo com o professor, pesquisador e ativista André Baniwa, é fundamental para a manutenção da terra e continuidade das aldeias indígenas. A falta d’água facilita as queimadas da Amazônia e agrava a seca prolongada, que afeta diretamente quem vive e depende da floresta.

Já o excesso de chuvas provoca alagamentos e destrói as roças, o que dificulta a manutenção do sistema alimentar. A seca extrema causa fome, tanto para as pessoas, quanto para os animais. “Antes, isso não acontecia. Períodos de floração, colheita e plantio também mudaram drasticamente. Até o horário de ir para a roça mudou: se antes era por volta das 8h ou 9h, agora é preciso começar às 5h da manhã, porque o calor fica insuportável até as 9h, e o trabalho só pode ser retomado no fim da tarde”, exemplifica.

“O sumiço da água no bioma faz a terra secar. A água é um ser, um espírito, e está fugindo. Ela reaparece nas chuvas, em abundância, como se dissesse: ‘Eu estou aqui, me perceba’. Isso aparece em várias mitologias e histórias de criação”. André Baniwa, professor, pesquisador e consultor em Medicinas Indígenas.

A situação traz ainda reflexos na saúde pública. André, que é consultor técnico da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, diz que o impacto das mudanças climáticas afetam, primeiramente, a saúde mental dos povos indígenas, que precisam lidar com as incertezas do futuro. Doenças como HIV/Aids, tuberculose, malária, entre outras, são exemplos crescentes nos territórios indígenas da Amazônia.

“A primeira coisa que afeta a vida das pessoas é o pensamento e o coração. Elas passam a se questionar: como é que vou viver dali para frente? Os jovens crescem ouvindo, desde a infância, que o mundo vai acabar. Dessa forma, como é que você se questiona sobre o objetivo de estar presente no mundo? Como ter coragem de casar, ter filhos, pensar no futuro?”, questiona o pesquisador.

Na cultura do povo Baniwa, o Bem Viver é uma prática que envolve ações na convivência com amigos, família e comunidade. Diferente do termo Bem-Estar, antes usado com cautela por pressões externas, a ideia de Bem Viver é adotado por 123 povos indígenas do Rio Negro e por todo o Brasil como um conceito essencial de vida. Para os Baniwa, esse entendimento deve influenciar na formulação de políticas públicas.

André destaca que, na contramão da lógica da crise climática, os Baniwa constroem ações sustentáveis, tendo como ponto de partida a valorização das relações, por meio da oralidade e da vida em comunidade.

Segundo ele, as práticas refletem no cuidado com a terra, no uso equilibrado dos recursos e no fortalecimento comunitário. “Para nós, povo Baniwa, o Bem Viver e o cuidado com a natureza começam a partir da reflexão, seja pela oralidade diária, pelas trocas com a família, com os amigos e com a comunidade, para que possamos nos realizar bem. É nosso conceito próprio de vida”, compartilha.

Acúmulo de desigualdades

Entender a adaptação climática como caminho para proteger os territórios passa pelo reconhecimento das desigualdades acumulativas, é o que afirma a pesquisadora, ativista e ambientalista Thaynah Gutierrez. Nesse sentido, adaptação climática é uma forma de tratar dessas desigualdades que deixam certas populações mais vulneráveis.

“Por muito tempo a agenda priorizou a mitigação, que controla as emissões de gases que elevam a temperatura. Mas como não foi possível evitar o aumento, tornou-se urgente a adaptação para evitar mortes nos extremos climáticos”, pontua a pesquisadora.

Ela coloca que o impacto climático nas periferias e quilombos urbanos surge como uma cadeia de devastação ambiental. Áreas preservadas, que equilibram o clima, quando afetadas por grandes projetos, criam um efeito dominó que atinge os mais vulneráveis. “Periferias não recebem diretamente os projetos, mas sofrem seus impactos indiretos que aumentam a vulnerabilidade a desastres”, destaca.

A participação em espaços de debate e negociações climáticas é um passo importante, mas Thaynah afirma que a presença dos grupos mais afetados ainda é limitada por barreiras diplomáticas, como o idioma. “Na pré-conferência que aconteceu em Bonn, na Alemanha, pela primeira vez, conseguimos inserir as populações afrodescendentes em dois textos de negociação, graças à articulação do movimento negro brasileiro. Isso também reforça o reconhecimento das periferias, onde vive a maior parte da população negra urbana do país”, analisa.

“Quem é preto, pobre e marginalizado não pode continuar sendo colocado na esteira para morrer primeiro. É preciso cobrar dos governadores respostas que não [sejam só] emergenciais, mas obrigatórias diante do avanço climático” – Thaynah Gutierrez, administradora pública, ativista ambiental e pesquisadora sobre periferias e justiça climática.

Thaynah destaca que a questão prioritária para a população preta e periférica segue sendo a regularização fundiária. “O que a população mais sofre nas periferias são as ilhas de calor, porque vivemos mal em cômodos de 20, 30 metros quadrados, com 5, 6 pessoas, em infraestruturas precárias, em espaços que não foram feitos para moradia, mas que as pessoas ocuparam por necessidade do direito de morar”, aponta.

Em cidades como São Paulo, as periferias estão sendo abertas para a especulação imobiliária, com grandes empreendimentos que não são para quem precisa, mas para quem vem de fora morar, aponta. “Enquanto isso, a população em situação de rua só cresce. Isso não corrige o problema”.

Segundo ela, o significado de sustentabilidade precisa ser corrigido, junto com a construção de moradias resilientes, para que não ocorram mais situações como a do Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo, que ficou inundado enquanto o Poder Público criminaliza a periferia pelo direito de morar.

“Eles escolheram negligenciar o território para depois dizer que não mandaram as pessoas morarem lá. Ninguém escolhe ir para debaixo da ponte, a pobreza extrema e a dificuldade de morar em São Paulo que empurram as pessoas para essas condições”, afirma ao citar sobre o combate às desigualdades para se falar em direito à moradia e a construção de um ambiente equilibrado e saudável para as pessoas viverem.