Quando a violência parte de indivíduos supostamente “à margem da lei”, em conflito com seus semelhantes e de forma agressiva, conforme a lógica capitalista da propriedade e do acúmulo como medida de valor e humanidade, ela é reconhecida como problema social e exige soluções coletivas. Contudo, quando essa violência parte do Estado — que deveria mediar conflitos e proteger vidas, mas historicamente defende os interesses de quem é branco, rico e proprietário — o crime deveria ser considerado hediondo. Nessa lógica, escolhe-se o extermínio de uns em benefício de outros, eliminando sobretudo pessoas negras, indígenas, pobres e trabalhadoras.

A associação entre pobreza urbana e violência é imputada às favelas e periferias, como se fossem atributos naturais de seus moradores — e não resultado de processos históricos de exclusão, precarização e estigmatização construídos por elites brancas descendentes do colonizador europeu.

ASSINE NOSSA NEWSLETTER

Cadastre seu e-mail e receba nossos informativos.

O genocídio negro, em suas múltiplas expressões e como parte do projeto de embranquecimento nacional, ronda nossa história — e é pressuposto de nossas vidas arrancá-lo do horizonte.

Nas últimas duas décadas, historiadoras e historiadores, como Sheila Alice da Silva (in memoriam), vêm demonstrando as possibilidades do viver em nossos territórios. Em Guaianases, por exemplo, o Samba da Sombra, liderado por Dona Penha (In Memoriam), articulou lazer, formação musical e ação social, revelando uma periferia que cria, educa e celebra, mesmo que sofrendo censuras de vizinhos racistas que consideravam os eventos “coisa de vagabundo”.

Nossa contranarrativa é a pulsão de vida — desejo de romper com o projeto eugenista forjado há mais de cem anos na Primeira República, que via pessoas negras como descartáveis, destinadas à morte por meio da violência, fome ou pelas doenças. Ao contrário desse país branco que varre a população negra do mapa, queremos personalidade, identidade, reconhecimento, memória e dignidade.

Mas cada vez que o projeto de extermínio volta a se manifestar — como na brutal operação policial no Complexo do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, que deixou mais de 120 famílias (em sua maioria negras) sem seus filhos, irmãos, netos e amigos — somos convocados a um acerto de contas com a história.

Sabemos que “suspeitos” e mesmo “culpados” de áreas nobres historicamente não recebem a pena de morte ou ações violentas do Estado em seus territórios. Precisamos transformar dor e medo das “balas perdidas” em denúncia, memória e luta: utilizar a pesquisa, a arte e a educação popular para impedir o apagamento das vidas ceifadas e construir um futuro no qual nossa existência plena prevaleça sobre a morte ou o risco de morrer.

Museologia ajuda a repensar a violência que cerca as quebradas

O Rio de Janeiro, que também foi palco de chacinas como a da Candelária (1993) e do Jacarezinho (2021), tem no Museu da Maré, localizado no complexo de mesmo nome, um projeto museológico que preserva memórias através de objetos, imagens e relatos organizados em “tempos”: festa, religião, casa, águas, migração, trabalho, cotidiano.

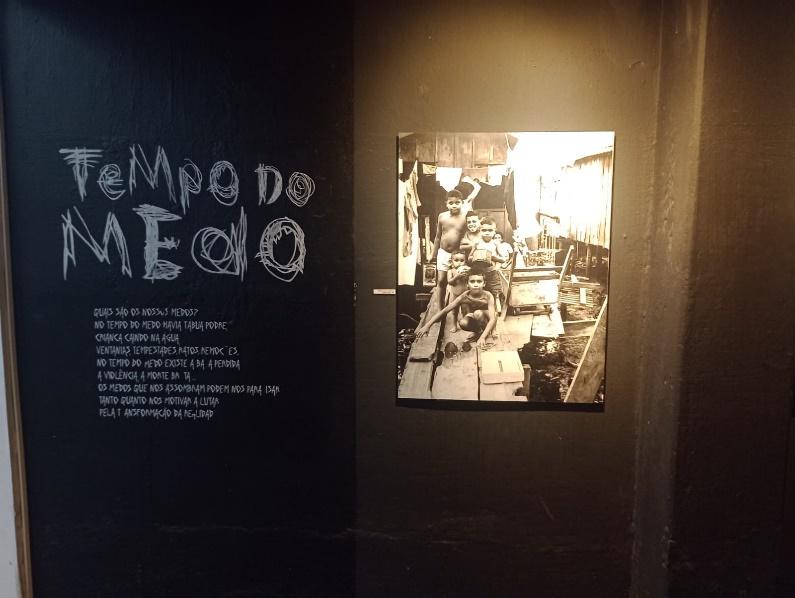

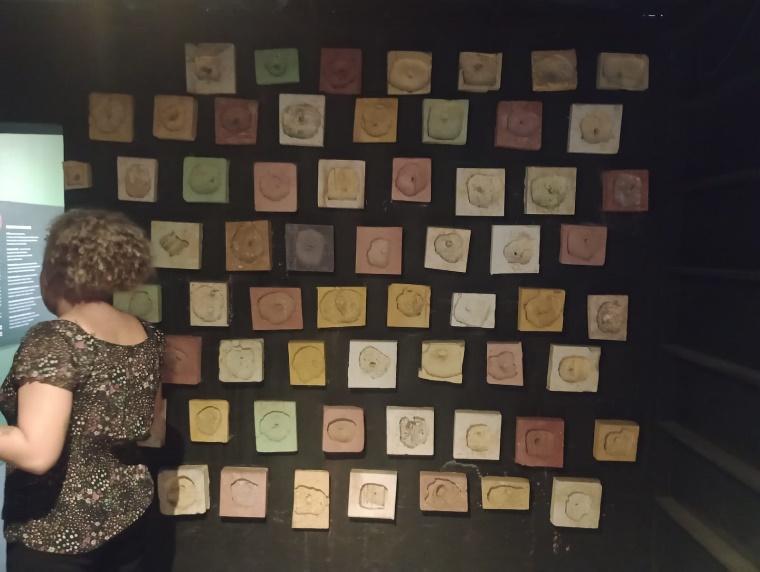

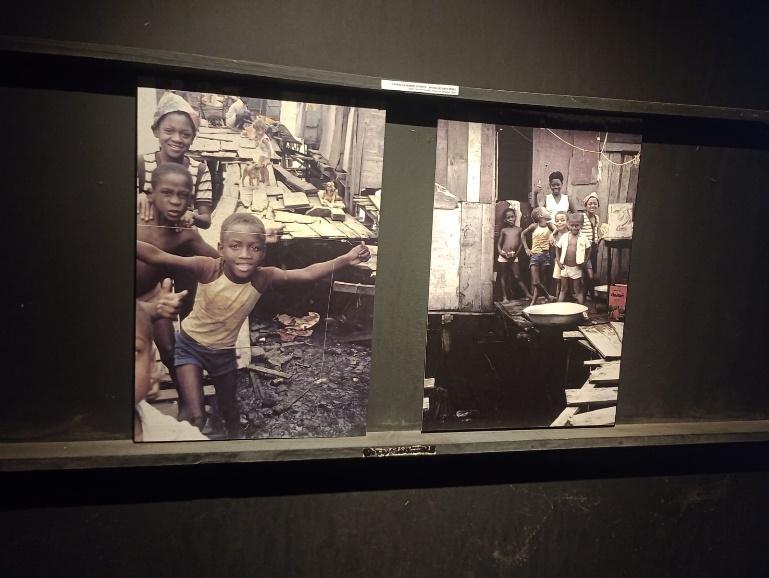

Museu da Maré “Tempo do Medo”. Imagem 1: Livro Maré em 12 Tempos, 2020. ADOV/Museu da Maré /Demais imagens: Adriano Sousa, Outubro de 2024.

Entre eles, está também o tempo do medo — materializado em projéteis recolhidos nas ruas e em amostras de buracos de tiros em paredes, objetos e danos tão comuns no complexo que se tornam parte da paisagem. Ao retirá-los da rotina e expô-los como testemunhos dessa guerra “não declarada”, o Museu rompe com a naturalização do trauma.

A mesma urgência é vista no trabalho do coletivo Memória Carandiru, formado por sobreviventes do massacre de 111 detentos da Casa de Detenção do Carandiru em 1992. O passado ecoa no presente: ontem foram 111; hoje, mais de 120. A justiça, lenta e instável e não cumprida no caso do Carandiru, revela o peso da memória e a necessidade de reparação histórica. Sobreviventes desse massacre se unem a pesquisadores para manter essa luta viva.

Como será a narrativa futura e a postura judicial diante da barbárie que se viu na Penha e no Complexo do Alemão? Qual será o registro da trajetória das pessoas que ali tombaram, do nascimento à morte, os laços sociais, as desilusões, medos, revoltas, capacidades, sonhos ou ambições? As oportunidades oferecidas e as que foram negadas?

“Lei da periferia, ó quem diria, são muitos se fodendo todos os dias”, já denunciava o grupo paulistano Consciência Humana em 1999. O RAP narrava trajetórias atravessadas por desemprego, precariedade, repressão policial e disputas pela sobrevivência, uma realidade que se repetia em todas as periferias e também historicamente, tendo grande intensidade na década de 1990 na cidade.

Em “O Homem na Estrada”, dos Racionais MC’s a tentativa de reconstrução da vida após a prisão é esmagada por narrativas de vizinhos e midiáticas que desumanizam, culpabilizam e justificam a morte de corpos negros — vidas reduzidas a um boletim policial, sem nome, sem história, sem futuro. A história do homem e do filho que desejava ver rompendo o ciclo de pobreza e violência, foi narrada pelo rádio ao final da letra, caracterizando-o como naturalmente perigoso em uma Estrada do M’Boi Mirim sem número, sem paisagem no cartão postal da cidade. Mais um ciclo que se repete em nossas periferias e que precisa de ruptura.

Enfrentar essa trilha de dor, preservá-la e debatê-la é parte do embate por políticas públicas que protejam vidas nas periferias. No Jardim Ângela, outrora considerado o bairro mais violento do mundo, um modelo de policiamento construído junto à comunidade aliado a políticas de educação,cultura, serviço social e saúde reduziu drasticamente as mortes causadas pelo Estado via polícia e entre civis nos anos 1990. Hoje descontinuado, esse modelo foi lembrado pela assistente social e ativista Regina Paixão no documentário Lado Sul do Mapa, produzido pelo Centro de Memória das Lutas Populares Ana Dias em parceria com o Instituto Vladimir Herzog em 2021 que narra não só essa como outras vivências cotidianas relacionadas ao lazer e à cultura no território.

Seja para exigir justiça, formular políticas de segurança pública a favor do povo — ou romper com a paralisia gerada pelos traumas de quem foi historicamente estigmatizado como culpado pela violência que é relegada aos nossos territórios por ricos das “Farias Limas” e “Zonas Sul” — é urgente afirmar nossas histórias, rostos e experiências na preservação das memórias sensíveis das periferias. Lutar contra o genocídio negro e periférico é narrar, recordar e disputar o direito à vida como horizonte coletivo.